Il “Treno di Abramo” non ferma a Ramallah. E i palestinesi rimangono a terra. Per loro non c’è posto. E non ci sarà ancora per molto tempo. Forse mai. La metafora ferroviaria è utile per cogliere l’essenza della missione in Medio Oriente di Joe Biden.

Il “Treno di Abramo”

Ad aiutarci, come spesso accade, nell’inquadrare i termini del problema, le riflessioni, sempre puntuali e mai consolatorie, di Haaretz.

Illuminante è l’editoriale che il giornale progressista di Tel Aviv dedica alla giornata conclusiva della tappa israelo-palestinese del tour del presidente americano: “il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrebbe visitare l’Augusta Victoria Hospital di Gerusalemme Est venerdì e più tardi dovrebbe recarsi a Betlemme, dove incontrerà il Presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas. Si tratta di un passo positivo, soprattutto alla luce delle pessime relazioni tra la leadership palestinese e l’amministrazione di Donald Trump. Ma come gli israeliani, anche i palestinesi difficilmente sentiranno parlare di una visione diplomatica anche solo lontanamente legata al conflitto israelo-palestinese, che negli ultimi anni è diventato noto come “questione palestinese” – come se non ci fosse un conflitto tra le due parti, ma solo un problema che affligge una sola parte. Anche questa volta i palestinesi dovranno accantonare il sogno di uno Stato indipendente e persino la flebile speranza di una ripresa dei negoziati diplomatici. Dovranno invece accontentarsi di pochi gesti, per lo più economici, tra cui l’autorizzazione a stendere una rete cellulare 4G in Cisgiordania, una presenza palestinese simbolica al valico di Allenby Bridge e voli per i palestinesi dall’aeroporto Ramon. Non sorprende quindi che americani e palestinesi non siano riusciti a concordare una dichiarazione congiunta. Dopo tutto, cosa avrebbero potuto dire? È vero che Biden ha espresso un “profondo impegno per la soluzione dei due Stati” e ha affermato che la soluzione dei due Stati è “il modo migliore per assicurare un futuro di uguale misura di libertà, prosperità e democrazia sia per gli israeliani che per i palestinesi”. Ma sia Ramallah che Gerusalemme hanno sentito forte e chiaro le riserve che sono immediatamente seguite quando il presidente ha aggiunto che una soluzione “non è a breve termine”. In altre parole, sì, ma solo in futuro. Pace, ma non ora. Le scuse non mancano. La situazione politica in Israele è in stallo, il campo della pace è malconcio e ammaccato e Yair Lapid non è altro che un primo ministro ad interim in un governo di cambiamento impegnato a mantenere lo status quo diplomatico. Inoltre, in Europa è in corso una guerra, il mondo deve ancora riprendersi dal Covid-19, Trump sta col fiato sul collo di Biden e la sua situazione interna è complicata. Tuttavia, le circostanze straordinarie stanno creando nuove alleanze con il mondo arabo: Sabato pomeriggio Biden dovrebbe prendere un volo diretto eccezionale da Israele all’Arabia Saudita, nel tentativo di allargare il cerchio della normalizzazione nella regione – ma i palestinesi vengono messi in coda. Il conto di questo spiacevole errore sarà pagato sia dai palestinesi che dagli israeliani”.

Così l’editoriale.

Rafforzato dall’analisi di una delle firme storiche del giornale: Anshel Pfeffer.

Scrive Pfeffer: “Hanno detto che gli accordi di Abramo sono stati un’altra vuota trovata di pubbliche relazioni da parte dell’amministrazione Trump e che, una volta che alla Casa Bianca ci sarà qualcun altro al comando, tornerà la vecchia ortodossia diplomatica, secondo la quale ogni vero impegno tra Israele e gli Stati arabi sarà condizionato dalla questione palestinese.

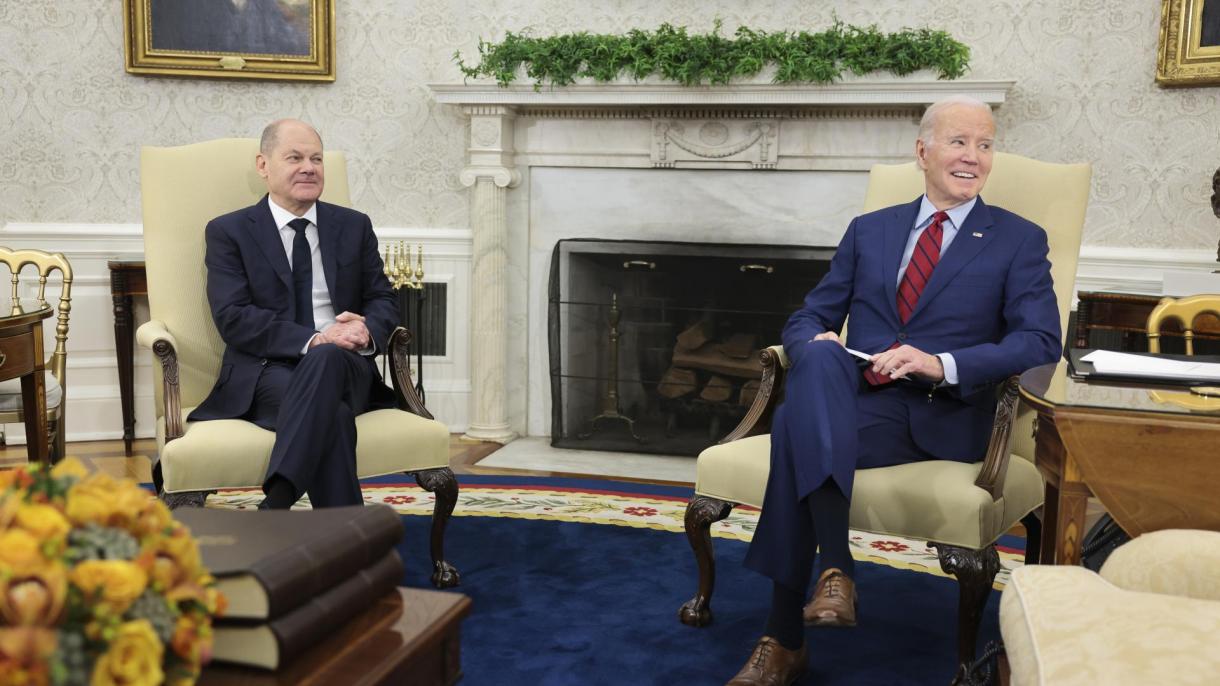

Mercoledì scorso, Biden è atterrato all’aeroporto internazionale Ben-Gurion all’inizio del suo tour in Medio Oriente e ha chiarito di aver aderito pienamente all’eredità del suo predecessore.

La cooperazione regionale tra Israele e i regimi arabi è stata in cima alla sua agenda. O, come recita la Dichiarazione di Gerusalemme che ha firmato giovedì con Yair Lapid, vuole “espandere il cerchio della pace per includere sempre più Stati arabi e musulmani”.

E i palestinesi senza Stato? Biden vuole ancora che abbiano uno Stato oltre a Israele ma, come ha ammesso al suo arrivo, “so che non è a breve termine”. Per ora, i palestinesi non sono nel cerchio della pace. Che ne è di coloro che vogliono ancora porre fine all’ingiustizia dell’occupazione di milioni di persone sotto il dominio israeliano?

Per lunghi decenni, la sinistra ha utilizzato un approccio basato su bastone e carota per cercare di convincere gli israeliani a scendere a compromessi con i palestinesi. Il bastone era la minaccia di quello che Ehud Barak chiamava “tsunami diplomatico”, un’ondata di sanzioni diplomatiche e finanziarie che avrebbe distrutto l’economia israeliana se il conflitto non fosse stato risolto.

Questo non si è materializzato e nemmeno il movimento Bds, che ha recentemente celebrato il suo diciassettesimo anniversario, non è riuscito ad avere alcuna trazione nel mondo reale al di fuori dei social media. L’economia israeliana è fiorita e ora ha relazioni diplomatiche con più Paesi che mai. La carota doveva essere l’apertura del mondo arabo, con tutte le opportunità che ne derivano per il commercio, il turismo e i legami di sicurezza. Questo premio scintillante spetterebbe a Israele solo se prima ponesse fine all’occupazione. Come si è scoperto, Israele sta ottenendo questo premio senza averne prima pagato il prezzo.

Non doveva essere così. Israele doveva essere come il Sudafrica. Se non si fosse allineato alle richieste della comunità internazionale, avrebbe subito sanzioni debilitanti e un isolamento internazionale che lo avrebbe costretto a farlo.

Non è una coincidenza che le organizzazioni per i diritti umani abbiano iniziato ad accusare Israele di “apartheid” solo dopo gli Accordi di Abramo. Perché ora? I resoconti dettagliati dell’occupazione e della discriminazione dei palestinesi nei vari rapporti sull’apartheid descrivono un regime israeliano che è stato in vigore per lunghi decenni. Ma l’ipotesi di lavoro per tanto tempo è stata che l’occupazione fosse insostenibile e che Israele non potesse continuare a eludere la punizione per i suoi crimini per così tanto tempo.

Quando è emerso che Israele non solo era impunito, ma veniva anche premiato, le organizzazioni per i diritti umani hanno finalmente deciso di lanciare la loro bomba atomica. Ma ormai era troppo tardi. Le discussioni sulla giustificazione o meno dell’etichetta di apartheid non sono più rilevanti. È tutto accademico ora che il treno di Abramo ha lasciato la stazione. Ci sarà chi non accetterà i fatti e continuerà a pensare che la normalizzazione sia reversibile – che a un certo punto Israele farà qualcosa ai palestinesi che farà sì che gli emiratini e i sauditi minaccino di andarsene se Israele non cambia rotta. Ma negli ultimi due anni, dalla firma degli accordi, ci sono stati due periodi di tensione all’interno e intorno ad Al-Aqsa e al Monte del Tempio, uno dei quali è sfociato in una guerra totale a Gaza, e non si è sentito un fiato da quella parte. Forse non sarà così anche in futuro, ma finora sembra che i legami con Israele non siano condizionati dalla situazione dei palestinesi e non ci sono indicazioni che la situazione cambierà nel prossimo futuro.

Un’altra possibilità è quella di negare ancora di più l’evidenza e dire che tutto questo non ha importanza, perché i leader dei Paesi arabi che si stanno impegnando con Israele non rappresentano in realtà il loro popolo. Che tutto questo non ha valore perché si tratta solo di sporchi accordi tra autocrati. Da un certo punto di vista, questo è vero, ma è anche una vera e propria ipocrisia.

Quando il processo diplomatico con i palestinesi sembrava andare da qualche parte, nessuno che fosse realmente al corrente di ciò che stava accadendo sul campo si illudeva che Israele stesse per fare la pace con una democrazia modello. Lo diceva anche Yitzhak Rabin quando auspicava un’Autorità Palestinese che trattasse con Hamas “senza la Corte Suprema e senza B’Tselem”, cioè senza l’inconveniente dello Stato di diritto o della società civile guardiana dei diritti umani.

Coloro che cercano di svalutare gli accordi di Israele con i dittatori arabi solo perché sono dittatori non sembrano avere simili dubbi quando si tratta di perseguire accordi con l’Iran. Ironia della sorte, questa era l’argomentazione della destra: Israele non avrebbe mai avuto pace con gli arabi finché non si fossero democratizzati.

Nel mondo reale, siamo a questo punto. Il conflitto arabo-israeliano è finito e il conflitto israelo-palestinese non merita più il sostegno, la simpatia e il capitale politico di cui poteva godere un tempo. Questo significa, per chiunque voglia sinceramente trovare un modo per mantenere viva almeno una prospettiva di soluzione della questione palestinese, accettare i fatti e lavorare con essi. Nel prossimo futuro Israele non subirà pressioni in tal senso. I principali attori arabi della regione sono interessati a relazioni più strette con Israele, indipendentemente da qualsiasi progresso compiuto sul fronte palestinese. Questi sono i parametri, per ora.

Qualsiasi cambiamento – conclude Pfeffer – dovrà quindi provenire dall’interno delle società israeliana e palestinese e sarà graduale e dolorosamente lento. Joe Biden lo ha accettato. Ma la prossima settimana tornerà a Washington. Chi resta qui deve fare i conti con la realtà sul campo”.

Un campo “minato”

Yuli Novak è stato direttore esecutivo di Breaking the Silence. Ha recentemente pubblicato un libro (in ebraico) intitolato “Chi pensi di essere?”.

Di seguito il suo pensiero: “Prima di impegnarci nella discussione sull’esistenza o meno di un regime di apartheid qui, suggerisco di porci una domanda diversa: Se fossimo veramente soggetti privilegiati in un regime di apartheid, saremmo capaci di riconoscerlo?

Dopo anni di studio e di familiarità con il modo in cui la logica di un tale regime agisce sulla propria anima e mentalità, sono certo che è impossibile capire cosa significa apartheid senza prendere in considerazione due delle sue componenti essenziali: la paura e la cecità. Queste componenti sono così fondamentali per questo regime che quando si vive nella sua ombra, qualsiasi pensiero, idea o conversazione sono necessariamente contaminati da esse. L’apartheid come tipo di regime, come logica che guida l’apparato di uno stato, è una trappola sofisticata che afferra tutti i suoi soggetti, anche quelli che beneficiano di un vantaggio intrinseco.

Il regime dell’apartheid in Sudafrica fu creato dagli afrikaner bianchi sullo sfondo di una narrazione nazionale di annientamento ed eroismo. Nella loro narrazione, gli inglesi conquistatori hanno cercato, crudelmente ma senza successo, di sterminarli. Infatti, all’inizio del 20° secolo, gli inglesi costruirono i primi campi di concentramento della storia, in cui le famiglie di boeri, come venivano chiamati gli afrikaner prima che si formasse la loro identità nazionale, venivano lasciate morire di fame o di malattia. L’istituzione del regime di apartheid in Sudafrica fu per gli afrikaner una continuazione dell’espressione del loro diritto all’autodeterminazione e ad un’esistenza nazionale indipendente nella loro patria. Non meno importante, l’apartheid fu la risposta politica che trovarono al loro “problema demografico”. Nel 1952, un giornalista afrikaner spiegò il contesto per l’istituzione di un regime che abbracciava la segregazione spaziale e legale. “Come gli ebrei in Palestina e i musulmani in Pakistan, gli afrikaner non hanno combattuto per la liberazione dal dominio britannico solo per ritrovarsi governati da un’altra maggioranza”.

I piani del regime sudafricano per dividere lo spazio, erigendo Bantustan destinati a diventare autonomi nel tempo, così come la promozione di una politica di “sviluppo separato” per le diverse comunità etniche permise ai liberali di vivere in pace con l’idea di “apartheid”, o separazione. Non si consideravano razzisti e non consideravano l’apartheid come qualcosa di cattivo o antidemocratico. Per molti di loro, il Sudafrica con il suo regime di apartheid era l’unica democrazia in Africa, un modello di stato ben ordinato, con un’economia in rapido sviluppo e l’esercito più forte del continente, al quale tutti i diciottenni si arruolavano con orgoglio per combattere guerre giuste, essenziali, con i paesi vicini. Avevano molto di cui essere orgogliosi e ancora di più di cui avere paura. Quando i bianchi in Sudafrica guardavano i processi di post-colonizzazione in altri paesi africani, erano inorriditi. Erano convinti che se la maggioranza nera avesse assunto il potere in Sudafrica, questo avrebbe segnato la loro fine. L’apartheid era il loro modo di preservare una maggioranza bianca, dividendo lo spazio. La paura era la colla che teneva insieme il regime sudafricano. Sotto l’apartheid, la paura era il motore di una catena di giustificazioni che portava all’oblio. La paura era ciò che classificava ogni idea che si discostava dalle premesse di base come “infondata”. Abbiamo parlato di “trappola”?

Di fronte a tale sofisticazione, era richiesto un nuovo tipo di coraggio, un coraggio emotivo, non solo intellettuale, un coraggio guidato dalla sincerità. Come primo passo, è necessario affrontare quella paura, invece di reagire da una posizione di paura. Quando oso chiedermi cosa c’è di così spaventoso nel pensare a noi stessi, a Israele, come uno stato di apartheid, identifico in me diversi tipi di paure mescolate.

Uno scontro di identità è la paura fondamentale e primaria. Sono nato per essere un israeliano sionista. Cosa significa affrontare il fatto che il regime di Israele, il quadro in cui sono stato cresciuto ed educato e che mi ha sempre dato sicurezza, è così? Cosa dice di me? Cosa dice dei cinque anni che ho servito nell’esercito di un regime che non ha legittimità? Cosa dice della “nostra” Corte Suprema? Cosa dice del sistema scolastico in cui ho studiato? In effetti, mi sono reso conto gradualmente che quasi tutto quello che ho fatto nella mia vita era intriso di quel veleno, di quella tossicità associata al regime. Questo è davvero spaventoso!

E dall’identità passiamo ai costi: Questi includono i costi già pagati per mantenere intatta la narrazione e le perdite e i sacrifici, nostri e delle generazioni precedenti, e quelli ancora da sostenere. Perché se ammettiamo a noi stessi che il regime di Israele è veramente un regime di apartheid, allora le persone dedicate ai valori democratici hanno due opzioni. O devono lottare per un cambio di regime rinunciando ai vantaggi che esso gli conferisce, o riconoscere di essere parte di un sistema ingiusto e crudele, scegliendo di continuare a vivere in questo modo. Entrambe le opzioni sono spaventose. Per me, una delle due è molto più spaventosa”.

Ecco cos’è la realtà oggi in Terrasanta: scegliere l’opzione meno spaventosa tra quelle spaventose.

Argomenti: Palestina