di Antonella La Greca

Se è vero che il filo rosso che percorre la nostra letteratura si dipana, tra i secoli XII e XIII, dalle corti occitaniche alla Magna Curia federiciana sino alla rissosa Toscana dei comuni, per ricostruire il ricco processo di formazione del comporre versi e dello scrivere in prosa in lingua del sì, occorre ripercorrere le fondamentali tappe di un viaggio attraverso la poesia trobadorica, siciliana e toscana, vertici di un immaginario triangolo poetico.

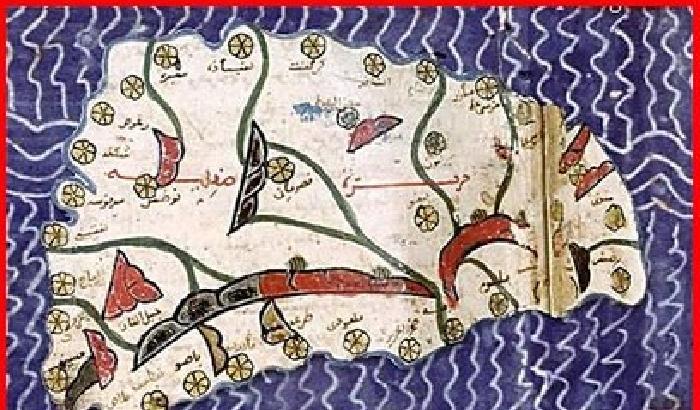

Le prime manifestazioni della lingua letteraria italiana si hanno in una terra, la Sicilia, distante dall’epicentro della latinità, ed anzi esposta, in virtù della sua collocazione geografica, ai più diversi apporti linguistici sin dai tempi più remoti, come ha evidenziato Noemi Ghetti nel suo libro “L’ombra di Cavalcanti e Dante” ([url”L’asino d’oro”]http://www.lasinodoroedizioni.it/libri/13/l-ombra-di-cavalcanti-e-dante[/url], 2012) e in diversi articoli su [url”Babylon Post”]http://babylonpost.globalist.it/Detail_News_Display?ID=85046&typeb=0&Se-Dante-va-in-Paradiso-sulle-orme-di-Maometto[/url]: nell’isola era infatti viva una variegata koiné plurilinguistica, composta da greco, latino, arabo, gallo italico, volgare siciliano, con influenze della lirica in lingua d’oc. L’ultimo apporto le era pervenuto dall’arabo: lascito di una civiltà che, alcuni secoli prima, aveva preso le mosse dalla penisola arabica per estendersi, poi, ad un’ampia area comprendente l’attuale Medio Oriente, parte dell’India, l’Africa settentrionale, una larga parte della Penisola iberica e, a partire dal IX secolo, la Sicilia.

I suoi influssi sulla letteratura europea non avevano tardato a manifestarsi. Se nelle chansons de geste prende corpo soprattutto il momento dello scontro tra le due differenti culture – con la conseguente deformazione dell'”infedele”, rappresentato come “pagano”, portatore di disvalori, fisicamente sgradevole persino – in altre, successive opere letterarie emergono con evidenza i lasciti arabi alla letteratura europea, sia nell’ambito della narrativa (si vedano, ad esempio, i nessi tra le “Mille e una notte” e la novellistica, in particolare il “Decameron”), sia in quello della poesia. A tutto ciò si aggiunga, poi, il notevole contributo della cultura araba allo sviluppo del sapere scientifico. Il fecondo rapporto tra cultura araba e narrativa è stato già indagato da numerosi scritti, mentre forse resta ancora in parte da esplorare il legame tra la poesia palatina dei Siciliani prima e la poesia degli Stilnovisti poi, con i poeti dell’Islam. Corrao ha sottolineato l’influenza araba sulla poesia dei Siciliani – influenza innestatasi sulla preesistente tradizione greca e latina – rimarcando, ad esempio, l’evidente eco delle sonorità arabe nel gusto delle allitterazioni arabeggianti dei poeti federiciani.

Scrittori come il nomade arabo Jamil (660-701), il siciliano Ibn Hamdis (Noto, Siracusa, 1055 – Andalusia, 1133) e l’andaluso Ibn ‘Arabi (Andalusia, 1164 – Siria,1240), ad esempio, testimoniano in maniera tangibile attraverso i loro versi l’esistenza di un’origine comune del fare poesia, che lega profondamente le loro opere sia a quelle di Jacopo da Lentini, Pier delle Vigne, Stefano Protonotaro e gli altri funzionari della Magna Curia palermitana, sia a quelle dei rimatori stilnovisti.

Leggiamo, a titolo di esempio, alcuni versi di Jamil, la cui appartenenza alla tribù dei Banu Udhra ha dato origine all’espressione “amore udhrita” per definire l’amore inappagato e infelice, anticipatore della successiva versione islamica del tema dello “schiavo d’amore”:

Non v’è freccia scoccata da mano d’arciere,

senza fallo mirata fra i nodi del dito,

l’equilibrio guarnito da piume di nero avvoltoio,

disposte nel verso più adatto a guidare la mira,

la punta affilata come solo nel Za’b sanno intagliare,

scagliata da una corda ben tesa, da arco di legno invecchiato:

non v’è freccia che sappia portare una morte

altrettanto fulminea di quella che tu mi lanciasti.

Senza traccia di sangue, pure il mio corpo rimase

da parte a parte trafitto. [da AA.VV., “I poeti dell’Islam”, a cura di G.Scarcia, Sellerio, 2004].

Gli fa eco, sull’altra sponda del Mediterraneo, Jacopo da Lentini, con la canzone “Meravigliosa-mente”:

Al cor m’ard’una doglia,

com’om che te lo foco

a lo suo seno ascoso,

e quanto più lo’nvoglia,

tanto arde più loco/e non po’ star incluso:

similemente eo ardo

quando pass’e non guardo a voi, vis’amoroso

E ascoltiamo infine, qualche decennio più tardi, in Toscana, la voce di Guido Cavalcanti (Firenze, 1259?- Sarzana, 1300), nel sonetto “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core”:

Voi che per li occhi mi passaste ‘l core

e destaste la mente che dormia,

guardate a l’angosciosa vita mia,

che sospirando la distrugge Amore.

[…] Questa vertù d’amor che m’ha disfatto

da vostri occhi gentil presta si mosse: un dardo mi gittò dentro dal fianco.

Sì giunse ritto ‘l colpo al primo tratto,

che l’anima tremando si riscosse

veggendo morto ‘l cor dal lato manco. [da G. Cavalcanti, “Rime”, a cura di D. De Robertis, Einaudi, Torino 1986].

In tutti questi poeti l’amore si palesa come forza angosciosa e mortifera: porta infatti ad una perdita di vitalità (“Senza traccia di sangue, pure il mio corpo rimase da parte a parte trafitto“, recitano i versi di Jamil), che però in Cavalcanti rivela una scissione mente-corpo assente nei versi del suo predecessore arabo: l’anima si riscuote, nel sonetto di Guido, poiché vede la morte del cuore: “veggendo morto ‘l cor dal lato manco”. Come se persino Cavalcanti, che pure Boccaccio ci presenta, nel “Decameron” (VI, 9) quasi in odore di eresia, per non dire sospettato di ateismo da parte dei suoi contemporanei (e per ciò che egli alquanto tenea della oppinione degli epicuri, si diceva tralla gente volgare che queste sue speculazioni erano solo in cercare se trovar si potesse che Iddio non fosse.), non riuscisse a sfuggire del tutto alla dualità, di matrice cristiana, tra fisico e psichico [si veda a tale riguardo il saggio di Jacques Le Goff “Il corpo nel Medioevo”, Laterza, 2005].

Passando, poi, a Ibn Hamdis, il più noto fra i poeti della Sicilia islamica, siracusano di nascita, arabo per formazione e cultura, si nota come nella sua lirica d’amore il tema del tempo perduto e quindi della nostalgia costituisca una costante presenza:

Il mio cuore dà asilo ad un fuoco;

così ardente è la fiamma che in tutto il corpo duole.

Dimore a cui un tempo guardavo

come prospera selva che accoglie il leone

e alle antilopi offriva il riparo sicuro,

oggi le abita il fato incedendo

col passo di iena affamata.

Aldilà delle onde, o vastissimo mare,

il mio paradiso è disteso:

invano ti chiedo un mattino che giunga da lì, ed in cambio

da te solo un crepuscolo ottengo.

Se il destino dell’onda potesse cambiare,

non più distanziare ma simile a ponte riunire,

salperei con la luna forgiata a battello,

e giunto in Sicilia, le braccia protese,

saprei tutto il sole abbracciare,

come abbraccia l’amante dopo il gelido esilio. [cfr. G. Cavalcanti, “Perch’i’ no pero di tornar giammai”, componimento noto altresì come “la ballata dell’esilio”].

Infine, nei versi del maggior mistico dell’Islam, Ibn ‘Arabi, l’opera del quale ha influenzato il pensiero europeo medievale sino a Dante – come sottolinea Gianroberto Scarcia in “I poeti dell’Islam”, Sellerio, Palermo, 2004 – troviamo il tema dell’amore (inteso qui come eros, e non come agape alla maniera cristiana) e della diversità religiosa. Un’eco di quest’ultimo tema è rintracciabile nella novella boccacciana delle “tre anella”: “Melchisedec giudeo con una novella di tre anella cessa un gran pericolo dal Saladino apparecchiatogli” (“Decameron”, I,3).

Nel trattato “De amore”, Andrea Cappellano definisce l’amore come una passione umana “innata che procede per visione e per smisurato pensiero di una persona dell’altro sesso”(“passio quaedam innata procedens ex visione et immoderata cogitatione formae alterius sexus”); l'”immoderata cogitatio” dunque, secondo Cappellano, trae origine dall’atto del vedere. E certamente sia i rimatori occitanici , sia i Siciliani della corte di Federico avevano ben presente il “De amore”; ma in Sicilia erano parimenti conosciuti gli studi di ottica, di fisiologia e di psicologia degli Arabi [G. De Simone, “Dove nasce L’amore”, “Left”, 5 giugno 2009].

Scriverà Jacopo da Lentini, logoteta della Scuola palatina palermitana, in un sonetto considerato il manifesto poetico dei Siciliani:

….quell’amor che stringe con furore

da la vista de li occhi à nascimento,

che li occhi rapresentan a lo core

d’onni cosa che veden bono e rio,

com’è formata naturalemente.

L’escatologia islamica: un’eredità dalle prime liriche a Dante Ma una ricerca sui lasciti della cultura araba all’Europa medievale non può naturalmente prescindere da una più ampia contestualizzazione nell’ambito della storia del pensiero, con riferimenti all’apporto di scienziati filosofi come Avicenna e Averroè al costituirsi della cultura europea. Il persiano Ibn-Sina, il maggior rappresentante della scuola di Baghdad tra X e XI secolo, medico e filosofo, noto col nome latino di Avicenna, è l’autore del “Canone” e del “Libro della guarigione”; fondatore, secondo alcuni storici, della scienza medica moderna, è legato ad un aristotelismo ancora di forte impronta neoplatonica.

Erede e autorevole prosecutore delle sue ricerche è Ibn-Rushd, più noto nel Medioevo latino come Averroè, astronomo e giurista, oltre che filosofo e medico; arabo nato nel 1126 a Cordoba, nell’Andalusia almoravide , intrisa di raffinata cultura islamica, viene però accusato di ateismo durante l’ondata di integralismo religioso che si abbatte sull’Andalusia islamizzata durante il XII secolo (in concomitanza con le crociate cristiane). Autore di un’enciclopedia medica e di testi filosofici, muore a Marrakech, in esilio, nel 1198; la sua scomparsa segna la fine della cultura liberale della Spagna arabizzata.

Sui profondi legami tra la filosofia dantesca ed elementi aristotelico-averroisti e mistico-platonici di ascendenza avicenniana inizia ad indagare, nel lontano 1911, Bruno Nardi, con la sua tesi di dottorato “Sigieri di Brabante nella Divina Commedia”, mettendo così in discussione la monolitica concezione del tomismo integrale del poema [si veda anche, a tale proposito, l’introduzione di Tullio Gregory a B. Nardi, “Dante e la cultura medievale”, Laterza, 1983].

Qualche anno dopo – siamo nel 1919 – viene pubblicato da Miguel Asìn Palacios “Dante e l’Islam. L’escatologia islamica nella Divina Commedia” (Il Saggiatore, Milano 2005, introduzione di C. Ossola), libro che non manca di provocare una ridda di polemiche, soprattutto tra i dantisti italiani.

Solo molti anni dopo, nel secondo dopoguerra, le interessanti ed innovative ricerche del Nardi e di Asìn Palacios saranno riprese e sviluppate grazie agli studi di Maria Corti [M. Corti, “Scritti su Cavalcanti e Dante. La felicità mentale. Percorsi dell’invenzione e altri saggi”, Einaudi, 2003], nonché al ritrovamento del manoscritto del “Libro della scala di Maometto” – pubblicato in Italia nel 1997 a cura di C. Saccone per i tipi della SE. Le tesi avanzate decenni prima da Asìn Palacios trovano conferma nella lettura del viaggio notturno del profeta nell’aldilà, tradotto dall’arabo in latino da Bonaventura da Siena verso la metà del XIII secolo, per volere del re spagnolo Alfonso X il Savio.

Incontriamo poi Avicenna ed Averroè nella “Commedia”, e precisamente nel limbo: qui, dopo aver visto le anime di alcuni grandi autori della classicità greca e latina – Omero, Orazio, Ovidio e Lucano, che accolgono Dante tra loro – il sommo poeta giunge, insieme ad essi, e naturalmente a Virgilio, ai piedi di un castello, racchiuso da sette cerchi di alte mura e difeso da un fiume. Giunto “in loco aperto, luminoso e alto”, da lassù Dante vede

Orfeo,

Tulio e Lino e Seneca morale;

Euclide geomètra e Tolomeo,

Ipocràte, Avicenna e Galeno,

Averoìs che ‘l gran comento feo.

Il “gran comento” qui citato dall’Alighieri è quello scritto da Averroè al “De anima” di Aristotele, a quel tempo reputato in Occidente “il Filosofo” per antonomasia (“il maestro di color che sanno”, scrive Dante in “Inferno”, IV, 131). Sia Avicenna, sia Averroè sono in effetti cultori della filosofia greca: Averroè in particolare realizza una lettura di Aristotele scevra da ipoteche religiose; il suo pensiero è autenticamente radicale: al pari di Epicuro, egli rifiuta la concezione spirituale dell’anima individuale, andando ben oltre la filosofia di Aristotele [le consonanze tra epicureismo ed averroismo sono state esplorate da Maria Corti in “Scritti su Cavalcanti e Dante. La felicità mentale. Percorsi dell’invenzione e altri saggi” Einaudi, 2003].