C’è già la tariffa. Quarantamila dollari. Una cifra pazzesca per uno dei paesi più poveri e devastati al mondo. Quarantamila dollari per provare a uscire dall’inferno sudanese.

“Situazione senza precedenti”

Il Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha dichiarato che invierà “immediatamente” in Sudan il coordinatore per le emergenze e gli aiuti umanitari, Martin Griffiths, in risposta alla situazione “senza precedenti” nel Paese, dove continuano gli scontri. “La portata e la velocità degli eventi in Sudan sono senza precedenti”, ha dichiarato il portavoce Stephane Dujarric in un comunicato, dicendosi “estremamente preoccupato” e invitando “tutte le parti” a proteggere i civili e a permettere loro di fuggire dai combattimenti.

Fuga dall’inferno

Ne scrive, con la consueta accuratezza e carica documentale, Giordano Stabile per La Stampa: “Quarantamila dollari per uscire dall’inferno. È la cifra che chiedono i passeur al confine fra il Sudan e l’Egitto. Promettono permessi speciali per tutta una famiglia, e un pullmino a disposizione per attraversare i posti di controllo alla frontiera. Una cifra enorme in un Paese che ha un reddito medio annuo di mille dollari. Ma di fronte alla prospettiva di ritrovarsi inghiottiti in una guerra civile tipo quella siriana, come ha avvertito l’ex premier democratico Abdallah Hamdok, molti sono disposti a bruciare tutti i risparmi o vendersi la casa pur di scappare. La tregua è stata prolungata di 72 ore, ma è una farsa, i combattimenti a Khartoum continuano. L’iniziativa è tornata nelle mani dei miliziani della Rapid support force del generale Mohamed Hamdan Dagalo, conosciuti anche come Beretti rossi o “janjaweed, “diavoli a cavallo”. A differenza che nel Darfur, quando terrorizzavano i villaggi davvero con cariche a cavallo, hanno a disposizione mezzi blindati e tank di fabbricazione sovietica e hanno ricominciato ad avanzare nella parte orientale della capitale, a Est del Nilo Bianco, con l’obiettivo di conquistare l’aeroporto. Lo scalo di Khartoum, concepito quando la metropoli era una cittadina, ha la peculiarità di trovarsi in mezzo ai palazzi, e lungo la grande avenue che corre da Nord a Sud si vedono i jet in fase di atterraggio bassa quota, quasi a sfiorare la strada. Una posizione problematica in tempo di pace, figuriamoci adesso. Gli uomini di Dagalo sono arrivati a pochi isolati, con l’obiettivo di privare il rivale Abdel Fattah al-Burhan di una possibile via di rifornimenti. Il secondo obiettivo è avere una base per cominciare a utilizzare i propri elicotteri. Le evacuazioni degli occidentali, ormai nella fase finale, devono trovare altre vie, più complicate. Ieri un convoglio con 500 cittadini americani è arrivato dalla capitale fino a Port Sudan, sul Mar Rosso, dopo un viaggio di 800 chilometri attraverso il deserto. Lungo il percorso è stato scortato dall’alto da droni, pronti a intervenire in caso di assalto da parte di predoni o miliziani.

Tutto è possibile in uno Stato in disfacimento. Le Forze di supporto rapido di Dagalo contano 100 mila uomini, più o meno quelli a disposizione di Al-Burhan all’interno dell’esercito regolare. Il suo vantaggio finora era stato garantito dall’aviazione, ma i vecchi Mig e Sukhoi hanno bisogno di continua manutenzione, i pezzi di ricambio scarseggiano e i raid sono più sporadici. Significa una situazione di stallo prolungato e quindi la prospettiva è una lunga guerra civile, «come in Siria», ha paventato l’ex primo ministro Hamdok alla Bbc. I morti accertati sono oltre 500, migliaia i feriti. Mancano cibo e medicine, dilaga la malnutrizione fra i minori, come ha denunciato Save the Children. I profughi verso i Paesi confinanti sono 50 mila. Migliaia di persone sono bloccate, altro paradosso, perché hanno lasciato i loro passaporti nelle ambasciate, chiuse in tutta fretta, e adesso non possono recuperarli.

Hamdok è stato messo da parte nel gennaio del 2022, quando i generali, vale a dire gli stessi Dagalo e Al-Burhan si sono ripresi tutto il potere nel Consiglio esecutivo, in teoria un governo misto civile-militare. Era la fine di fatto della transizione cominciata nell’aprile del 2019, con la deposizione del dittatore, ricercato dall’Aja, Omar al-Bashir. Gli Stati Uniti hanno cercato di rimettere sui binari il processo democratico, con la nomina di un ambasciatore, John Godfrey, dopo un’assenza di 25 anni, e le pressioni del segretario di Stato Antony Blinken e della sua vice Victoria Nuland, che ha visitato Khartoum ancora il 9 marzo. Troppo tardi. Dagalo e Al-Burhan erano già ai ferri corti, affilavano le armi e cercavano di accreditarsi presso i loro protettori, la Russia, gli Emirati, l’Egitto e l’Arabia Saudita. Il tutto mantenendo buoni rapporti di facciata con le potenze occidentali. I due, entrambi stretti collaboratori e complici di Al-Bashir, provano a giocare la parte del “buono” e del “cattivo”. Nessuno ci crede più. È una lotta di potere a oltranza, senza alcun obiettivo ideale, se non il potere e l’arricchimento personale”.

I signori della guerra

Così il report de il Post: “In Sudan da ormai due settimane l’esercito regolare e il potente gruppo paramilitare Rapid Support Forces (RSF) stanno combattendo una guerra che ha già causato almeno 528 morti e più di 4.000 feriti. Da lunedì scorso ufficialmente è in corso una tregua, prorogata domenica di altri tre giorni, che dovrebbe permettere l’evacuazione dei civili dalle zone maggiormente interessate dagli scontri.

In realtà queste interruzioni dei combattimenti, decise e annunciate da entrambe le parti su forti pressioni internazionali, non sembrano reggere. Soprattutto in due regioni, quella della capitale Khartum e quella occidentale del Darfur, gli scontri non si sono mai fermati: sono numerose le testimonianze di sparatorie, colpi di artiglieria e anche bombardamenti aerei. Come sempre in questi casi, le due parti in causa si accusano reciprocamente delle violazioni. Da una parte ci sono le forze del generale Abdel Fattah al Burhan, che è il capo dell’esercito regolare e il presidente del paese, dall’altra i paramilitari delle RSF, comandati dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hemedti, che è anche il vicepresidente.

Burhan definisce i rivali “ribelli”, ma molti analisti internazionali sottolineano come il conflitto sia qualcosa di più rispetto a uno scontro fra esercito regolare e “ribelli”. I due generali erano alleati durante il colpo di stato militare nel 2021 e sono al comando di due veri e propri eserciti, molto equipaggiati e organizzati: entrambi hanno costruito in questi anni relazioni internazionali, con i paesi vicini e anche con il gruppo paramilitare russo Wagner, presente nel paese dal 2014.

Le forti pressioni internazionali e la volontà dei due generali di presentarsi come interlocutori credibili hanno portato dall’inizio della scorsa settimana all’annuncio della tregua e alle successive proroghe. Ma nonostante gli scontri siano diminuiti, entrambi gli eserciti sembrano aver portato avanti alcune operazioni considerate militarmente importanti in questa settimana, rendendo molti quartieri della capitale e intere regioni del paese pericolose per la popolazione civile.

In particolare l’esercito regolare sta cercando di scacciare le forze del generale Dagalo dalla capitale, sfruttando anche le forze aeree: Burhan è l’unico ad avere a disposizione aerei da guerra, mentre le RSF stanno organizzando una guerriglia nella capitale presidiando non solo le numerose caserme, ma anche abitazioni private. L’esercito ha bombardato con raid aerei vari obiettivi in città con numerosi danni anche per la popolazione civile.

I paramilitari delle RSF, poi, secondo varie testimonianze raccolte dai media internazionali si stanno accaparrando beni e aiuti praticando forme diffuse di saccheggio, ai danni degli uffici pubblici, delle organizzazioni internazionali, ma anche dei cittadini rimasti nella capitale. La gran parte degli aiuti e del materiale medico sembra essere finita nelle mani delle due fazioni in guerra, mentre oltre il 70 per cento degli ospedali di Khartoum è stato costretto a chiudere.

La situazione è descritta come particolarmente pericolosa anche in Darfur, regione occidentale dove dal 2003 al 2006 (e poi con minore intensità anche in anni successivi), si combatté una sanguinosa guerra civile che secondo l’Onu provocò 300mila morti e lasciò senza casa 2 milioni e mezzo di persone. Allora alcuni gruppi armati ribelli insorsero contro il governo sudanese, accusandolo di discriminazioni e di mancanza di tutele nei loro confronti. Per combattere i ribelli, il governo intervenne assoldando i Janjawid, un gruppo di miliziani arabi di etnia baggara (quindi etnicamente distanti dagli abitanti del Darfur) che attaccarono numerosi villaggi uccidendo o torturando decine di migliaia di persone, rendendosi colpevoli di vari crimini di guerra e, secondo molte interpretazioni, di genocidio. Il gruppo paramilitare delle Rsf che oggi combatte per il potere in Sudan è un dirette discendente dei Janjawid, e il generale Dagalo nel corso della guerra fu uno dei capi dei miliziani attivi in Darfur. Nella regione sono ricominciate le violenze tribali: le RSF avrebbero attaccato alcune strutture della città di Genena, città con circa 500.000 abitanti vicina al confine col Ciad, a ovest, provocando la reazione di alcune milizie locali auto-organizzatesi. In questo caso l’assenza di interventi da parte dell’esercito regolare avrebbe aumentato il caos, con l’inserimento nel conflitto e nei saccheggi di gang criminali.

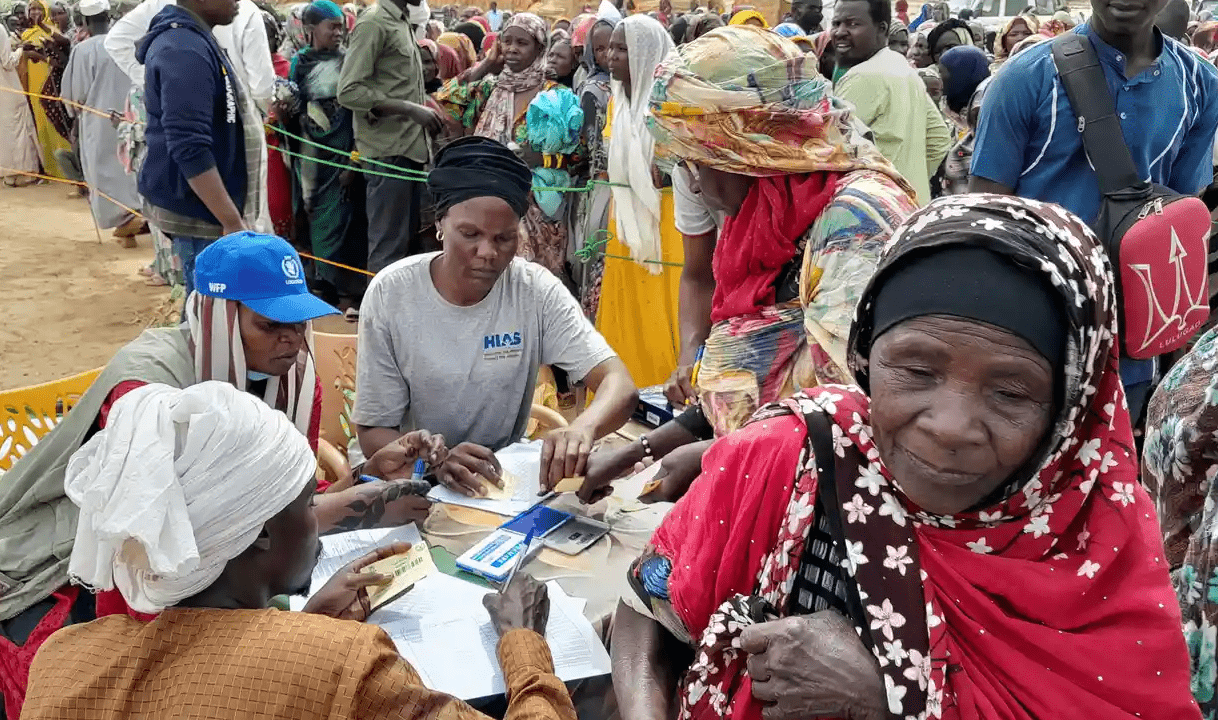

La situazione ha portato a un esodo da parte della popolazione civile: molti si sono spostati all’interno del paese, verso zone meno interessate dagli scontri, ma secondo una stima dell’Onu ci sarebbero almeno 75mila persone sfollate all’estero provenienti da tutto il Sudan.

Migliaia di persone hanno raggiunto la città di Port Sudan, principale porto sul mar Rosso, da dove partono alcune navi, soprattutto dirette verso i porti dell’Arabia Saudita. La gran parte degli stranieri è stata evacuata all’inizio della scorsa settimana,

ma nel paese rimangono molti cittadini britannici e statunitensi, per cui stanno procedendo ulteriori operazioni di evacuazione. La rapida fuga dei diplomatici internazionali avrebbe lasciato molti cittadini sudanesi che avevano richiesto un visto per l’espatrio senza documenti: i loro passaporti sono rimasti nelle ambasciate abbandonate.

Domenica è atterrato nel paese un primo aereo con gli aiuti della Croce Rossa Internazionale, con un carico di otto tonnellate: si tratta principalmente di materiale medico, sufficiente per curare oltre 1000 feriti. Al momento anche fornire cure di base è complesso o impossibile in certe aree del paese.

Secondo il responsabile per le crisi umanitarie dell’ONU Martin Griffiths «la velocità e le dimensioni della crisi in corso in Sudan sono senza precedenti». Al momento non ci sono negoziati per rendere più stabile la tregua, ma solo colloqui preliminari. Il generale Burhan, a capo dell’esercito regolare, ha più volte ripetuto che non ha intenzione di trattare con il generale Dagalo, a meno che prima questi non decida di arrendersi e interrompere ogni attività militare. Una condizione che le RSF non sembrano aver alcuna intenzione di accogliere”.

Una testimonianza dall’inferno. Dolore e coraggio

L’ha raccolta Vincenzo Giardina per l’agenzia Dire:

“Sto tra la sessantesima strada, sulla linea del fronte presidiata dalle Forze di intervento rapido, e il quartier generale dell’esercito; sento gli spari e so che nessuna delle due parti è adatta a governare il nuovo Sudan”. La voce di Duaa Tariq, curatrice d’arte e attivista democratica, arriva al telefono dal cuore di Khartoum.

Da casa sua, vicina al Nilo azzurro, questa giovane vede colonne di fumo e sente esplosioni. “Finora il cessate il fuoco si è rivelato un fallimento” riferisce Duaa Tariq, intervistata dall’agenzia Dire mentre si trova nel quartiere di Jeraif, nella parte orientale della capitale del Sudan. “La ‘tregua’ ha retto un’ora o poco più: ieri hanno bombardato una casa e un ospedale nell’area di Omdurman, con due morti e decine di persone ferite, mentre stamane hanno colpito qui accanto, a due condomini di distanza, per fortuna pare senza causare vittime”.

Comitato di resistenza a Khartoum est

Sembra che al momento delle esplosioni gli abitanti non si trovassero in casa. Una verifica è tuttora in corso, con telefonate e messaggi rilanciati dal “comitato di resistenza” del quartiere, un’associazione di base della quale Duaa Tariq fa parte. “Sono membro di ‘Khartoum est’, che dall’inizio del 2019 in poi ha organizzato decine di manifestazioni contro il carovita e per la democrazia, prima e dopo la caduta dell’ex presidente Omar Al-Bashir, e poi si è impegnato a portare nei negoziati politici le richieste della rivoluzione”.

Dopo il generale al-Bashir

Il riferimento dell’attivista è ai cortei che determinarono la fine di un regime ultratrentennale, nato nel 1989 con il golpe di un generale. E proprio come Al-Bashir sono generali i due contendenti di oggi, Abdel Fattah Al-Burhan, comandante in capo dell’esercito, e Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemeti, “piccolo Maometto”, a capo delle Forze di intervento rapido. La caduta di Al-Bashir, arrestato da altri militari sulla scia dei cortei popolari, ha segnato l’avvio di una fase di transizione ricca di speranze. Oggi, dopo un nuovo golpe militare dell’ottobre 2021, i “rivoluzionari” come Duaa Tariq devono però fare i conti con una nuova emergenza.

La campagna “no alla guerra”

“Molti giovani del comitato sono dovuti andar via da Khartoum, per accompagnare e proteggere le proprie famiglie” riferisce l’attivista. “Con il passare dei giorni ci si è però cominciati a organizzare, per aiutare chi è rimasto solo a casa, prendersi cura dei bambini abbandonati o di chi ha bisogno di medicine o magari deve spostarsi”.

Tra le iniziative dei giovani di Jeraif c’è anche la campagna “No alla guerra”, con appelli a una tregua immediata e all’avvio, con la garanzia di un cessate il fuoco effettivo, di negoziati con la partecipazione delle parti sociali. Nel frattempo sui muri di Khartoum sono comparse nuove scritte, inneggianti alla pace e alla “rivoluzione”.

Se, come e quando questa potrà riprendere il proprio corso resta tutt’altro che chiaro. Ad alimentare i timori e le incertezze è da ultimo la notizia dell’uscita dal carcere di Ahmad Haroun, ex capo dei “janjaweed”, i cosiddetti “diavoli a cavallo”, accusati di crimini contro l’umanità per il conflitto armato cominciato nella regione del Darfur nel 2003. Haroun è ricercato dalla Corte penale internazionale, così come l’ex presidente Al-Bashir, agli arresti dal 2019. Entrambi sono stati detenuti nella prigione di Kober, dalla quale sarebbero usciti non solo l’ex capo dei “janjaweed” ma anche altri dirigenti del Partito del congresso nazionale, quello di Al-Bashir. Oggi i “diavoli a cavallo” sono inquadrati nelle Forze di intervento rapido, anche se non è chiaro quali possano essere le nuove posizioni e le alleanze di Haroun.

Né con l’esercito né con i paramilitari

Sul piano politico, Duaa Tariq condivide le richieste dei “comitati di resistenza”. “Questa lotta per il potere non ha nulla a che vedere con le richieste della gente” sottolinea l’attivista. “Vogliamo che i militari tornino nelle caserme e che le Forze di intervento rapido siano integrate nell’esercito o sciolte del tutto”. Se c’è una cosa emersa con chiarezza in Sudan, questo il senso delle parole di Duaa Tariq e delle scritte sui muri di Khartoum, è “che né l’una né l’altra parte sono adatte per il nuovo Sudan democratico e sociale“.

Dall’Afghanistan al Sudan, dal Rojava alla Tunisia, dall’Iran alla Palestina. Le donne sono il cuore e la mente della resistenza ad autocrati, signori della guerra, regimi sanguinari, teocratici e misogini. La speranza si declina al femminile.