Palestina, il virus come punizione collettiva. La seconda ondata di pandemia sta mettendo in ginocchio l’Autorità nazionale palestinese (Anp) incapace di far fronte al significativo aumento nelle ultime settimane dell’incidenza di malattie e di decessi, che non fa altro che aggravare i suoi già preoccupanti problemi economici e diplomatici.

Alla luce della diffusione del coronavirus, del deterioramento della situazione economica e del crescente malessere dell’opinione pubblica per le prestazioni dell’Anp, gli alti funzionari del governo e della difesa israeliani sono sempre più preoccupati che l’AP perda il controllo della situazione in Cisgiordania. Un mese fa, il numero di casi di coronavirus attivi in Cisgiordania era di 340. Martedì scorso ha superato i 7.000 casi. Ogni giorno vengono diagnosticati circa 350 nuovi pazienti, e circa 60 palestinesi sono morti a causa del coronavirus nell’ultimo mese. L’area di Hebron ha visto in particolare un forte aumento del numero di pazienti, apparentemente dovuto in parte alla diffusione del virus tra i beduini israeliani nel Negev. Gli ospedali della Cisgiordania sono già ai limiti delle loro capacità, soprattutto per quanto riguarda i ventilatori e i letti per la terapia intensiva.

Seconda ondata

La prima ondata del virus ha a malapena toccato la Cisgiordania, per finire con qualche centinaio di pazienti e una manciata di morti. L’Anp ha imposto rigide restrizioni, in coordinamento con Israele, tra cui l’isolamento e il coprifuoco locale. Ha anche monitorato abbastanza da vicino gli spostamenti dei lavoratori tra Israele e la Cisgiordania, per evitare che le malattie venissero portate nel suo territorio.

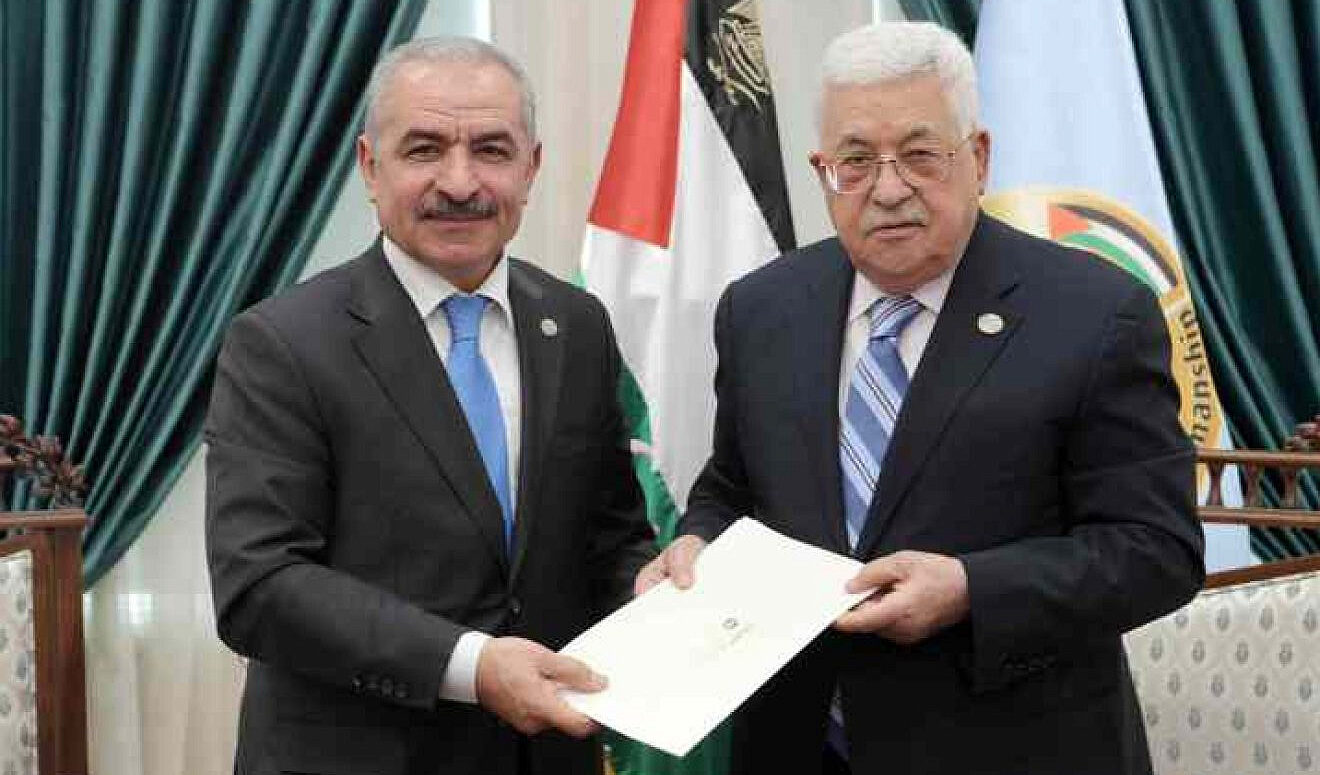

Questi passi hanno funzionato bene, fino allo scoppio della seconda ondata in Israele. Il 17 giugno, circa un mese dopo l’inizio dell’aumento dell’incidenza del virus nello Stato ebraico, anche la Cisgiordania ha registrato un forte aumento (41 pazienti), e da allora la situazione è peggiorata notevolmente. Per tutto questo periodo, la Striscia di Gaza è rimasta praticamente libera dal coronavirus. Il blocco quasi completo di Gaza, il cui unico punto d’ingresso è il valico di frontiera di Rafah con l’Egitto, ha permesso al governo di Hamas di mettere in quarantena le poche persone che sono entrate nel suo territorio, impedendo così la diffusione del virus. Il problema dell’AP è che la sua attuale crisi sanitaria è coincisa con un grave scontro diplomatico con Israele. Il presidente dell’Anp, Mahmoud Abbas ha ufficialmente interrotto ogni rapporto con gli Stati Uniti a seguito della decisione del presidente Trump di trasferire l’ambasciata americana a Gerusalemme nel 2018 e ha respinto l’accordo pro-Israele, il cosiddetto “affare del secolo” che Trump ha presentato a gennaio. A maggio, quando Netanyahu ha iniziato a promuovere piani per annettere parti della Cisgiordania come punto qualificante del suo accordo di coalizione con il partito Kahol Lavan, Abbas ha annunciato che avrebbe anche posto fine al coordinamento della sicurezza e alle altre intese contenute nell’accordo di Oslo-Washington.

La scorsa settimana il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha incontrato Abbas a Ramallah. La visita aveva lo scopo di cercare di convincere il presidente palestinese a “scendere dal cornicione”. Il quotidiano arabo Asharq Al-Awsat ha riferito che Abbas ha detto a Shoukry di essere disposto a riprendere le trattative con Israele. Allo stesso tempo, ha cercato l’aiuto dell’Egitto per contrastare l’annessione. Ma per ora, sembra ancora insistere per continuare la spaccatura. Questo è un problema per l’Anp che potrebbe dover affrontare una maggiore incidenza di malattie e di morte a causa di questo, ma è anche un problema per Israele. Non c’è una vera e propria separazione tra palestinesi e coloni in Cisgiordania, o tra uno di questi gruppi e la popolazione all’interno di Israele.

“Il coronavirus – dice a Globalist Amos Harelm analista di punta di Haaretz – non si ferma alle linee del 1967. E senza coordinamento tra le parti, sarà difficile spegnere il fuoco che è stato acceso su entrambi i lati di quelle linee”.

Cosa prevede il diritto internazionale.

In quanto potenza occupante, Israele è obbligata a fornire assistenza sanitaria ai palestinesi, come previsto dalla Quarta Convenzione di Ginevra (art. 56). Secondo il relatore Onu per i diritti umani nei Territori Palestinesi, “il diritto alla dignità umana richiede che tutte le persone sotto l’autorità israeliana godano della parità nell’accesso al trattamento e ai servizi sanitari”. Inoltre, “qualsiasi restrizione ai diritti umani, come l’accesso ai servizi o la libera circolazione, deve essere strettamente giustificata, proporzionata e limitata al periodo di tempo necessario in modo non discriminatorio”.

Il Cogat, l’amministrazione israeliana che si occupa dei civili sotto occupazione, ha facilitato solo occasionalmente in queste settimane l’accesso di materiali e attrezzature sanitarie offerte dall’Oms, Banca mondiale, Ong e istituzioni umanitarie. Ad aggravare il quadro c’è poi la questione delle migliaia manovali palestinesi impiegati in Israele per il cui rientro l’Anp chiede a Tel Aviv (finora invano) che vengano sottoposti al tampone in territorio israeliano così da individuare coloro che sono stati eventualmente contagiati prima che possano rientrare nelle loro abitazioni. Una richiesta che nasce anche dal fatto che l’Anp è a corto di kit perché il sistema sanitario in Cisgiordania, complice la decennale occupazione israeliana, è fragile e può facilmente collassare.

Desta enorme preoccupazione anche l’area orientale occupata di Gerusalemme, quella che per il diritto internazionale dovrebbe essere la futura capitale dello stato di Palestina: qui solo tardivamente a inizio aprile il Ministero della Sanità israeliano ha preso in considerazione l’esposizione al virus dei residenti dell’area. Troppo poco per una situazione che potrebbe diventare esplosiva.

I tamponi effettuati a Gerusalemme Est sono pochi e questo spiega il numero esiguo di casi positivi registrato sino ad oggi. «Il contagio invece è diffuso anche tra i palestinesi e se ne vedranno gli effetti. Soltanto ora cominciamo a ricevere dal ministero materiali e macchinari» riferisce il dottor Maher Dib, direttore dell’Ospedale Saint Joseph. «Tuttavia – avverte – non è possibile recuperare ora ritardi accumulati negli anni. Nel nostro ospedale ci sono per chi è colpito dal Covid-19 solo 28 letti di terapia intensiva e 9 respiratori polmonari. L’altro ospedale, il Makassed, ha appena 25 letti per i contagiati». E cresce l’allarme per i 5400 prigionieri politici palestinesi tra cui 60 donne e 127 minorenni. Un detenuto appena rilasciato, Nuredin Sarsour, si è ammalato nel carcere di Ofer rilanciando l’appello alla liberazione di tutti i prigionieri lanciato da Addameer e altre Ong per i diritti umani.

L’emergenza sanitaria non è solo l’unica preoccupazione per i palestinesi: strettamente legata ad essa, infatti, vi è la questione della perdita di migliaia di posti di lavoro. Il problema si è acuito in quest’ultimo mese perché gran parte della forza lavoro palestinese non ha uno stipendio fisso e vive di occupazioni giornaliere, cessate ormai con l’arrivo del virus. Se a tanti manovali è vietato ora recarsi a lavorare in Israele a causa delle restrizioni anti-Covid, i provvedimenti di chiusura di gran parte delle attività lavorative e il divieto al movimento di persone nelle città autonome cisgiordane, annunciati dall’Anp per limitare la diffusione del virus, stanno portando sul lastrico gran parte della popolazione in Cisgiordania.

Striscia in ginocchio.

Virus a parte, l’Onu aveva già denunciato che quest’anno la Striscia di Gaza sarebbe potuta divenire un posto “inabitabile”. La situazione dell’intera area, infatti, è deteriorata: economia disastrosa, disoccupazione giovanile al 70%, otto cittadini su dieci dipendente da aiuti umanitari (aiuti, peraltro, che al momento l’agenzia Onu per i rifugiati ha dovuto sospendere). A cui si aggiunge la mancanza d’acqua, i blackout continui e la presenza di appena 70 posti in terapia intensiva in tutta la Striscia, dove abitano circa 2 milioni di persone. Infine, si tratta di una delle aree più densamente popolate al mondo (oltre 4.500 abitanti per km quadrato), con tutto quello che questo significa per un isolamento sociale delle persone.

Anche le capacità di porre in regime di isolamento un gran numero di persone potrebbe rappresentare un’ardua sfida per le autorità locali. La Striscia di Gaza è infatti uno dei luoghi più densamente popolati al mondo, con più di 4.500 abitanti per km² (in Italia per esempio sono 206 abitanti per km²).

Ad aggravare ulteriormente la situazione c’è anche la sospensione della distribuzione degli aiuti umanitari, da cui dipende la vita nella Striscia. L’Unrwa, agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ha annunciato che la consegna degli aiuti umanitari sarà temporaneamente sospesa finché non si troverà una modalità di erogazione sicura per gli abitanti e per gli operatori.

Coloni all’attacco

Dall’inizio della crisi legata al nuovo coronavirus, i coloni israeliani hanno moltiplicato gli attacchi contro i palestinesi in diverse zone della Cisgiordania, in molti casi con la connivenza delle autorità e dell’esercito. Le violenze sono aumentate nonostante chiusure, distanziamento sociale e restrizioni ai movimenti introdotti per contenere la pandemia. E i dati lo confermano: nelle prime tre settimane di aprile B’Tselem ha documentato 23 episodi, come nel mese di marzo; di questi, 11 sono avvenuti dall’introduzione delle misure sociali restrittive più severe.

Nel contesto degli attacchi, i coloni hanno colpito i palestinesi con mazze, asce, elettroshock, pietre e cani d’assalto, causando gravi lesioni. A questo si aggiungono operazioni mirate contro case, auto date alle fiamme, ulivi sradicati, colture distrutte e capi di bestiame depredati.

Le violenze hanno riguardato diverse aree della Cisgiordania, dall’avamposto di Havat Ma’on nelle colline sud di Hebron all’area circostante l’insediamento di Shilo, fino ai villaggi di al-Mughayir, Turmusaya, Qaryut e Qusrah. Nel mirino anche pastori palestinesi nella valle del Giordano, vicino agli insediamenti di Rimonim e Kochav Hashahar. “La tragedia – conferma ad AsiaNews il professor Bernard Sabella, rappresentante di Fatah per Gerusalemme e segretario esecutivo del servizio ai rifugiati palestinesi del Consiglio delle Chiese del Medio Oriente – è che lo Stato israeliano, rappresentato dall’esercito, avalla le operazioni”. Nella migliore delle ipotesi “i militari non fanno nulla” per arginare le violenze, in alcuni casi si mostrano persino conniventi.

Nell’emergenza coronavirus vi erano speranze di una “migliore risposta a livello politico” per i palestinesi e gli israeliani; in realtà, prosegue il leader cristiano, “quello che vediamo è che i coloni stanno aumentando gli attacchi a proprietà, individui, beni e attività”. Nel mirino anche gli uliveti, sia quelli secolari che altri impiantati di recente, che “i coloni hanno sradicato. L’idea è di spossessare i contadini palestinesi e rubare loro la terra. Il rapporto di B-Tselem, ma ve ne sono di analoghi di altre ong, è veritiero e mostra un quadro terribile”.

Così muore la Palestina. Ma il mondo fa finta di non accorgersene.