Una inchiesta sconvolgente. Un documento eccezionale. La “Guantanamo d’Israele” vista dal di dentro. Raccontata da alcuni dei soldati che vi operavano. Un viaggio nei gironi dell’inferno narrato, su Haaretz, da Shay Fogelman in collaborazione con Dean Tephtsky,

Come nasce la “Guantanamo d’Israele”

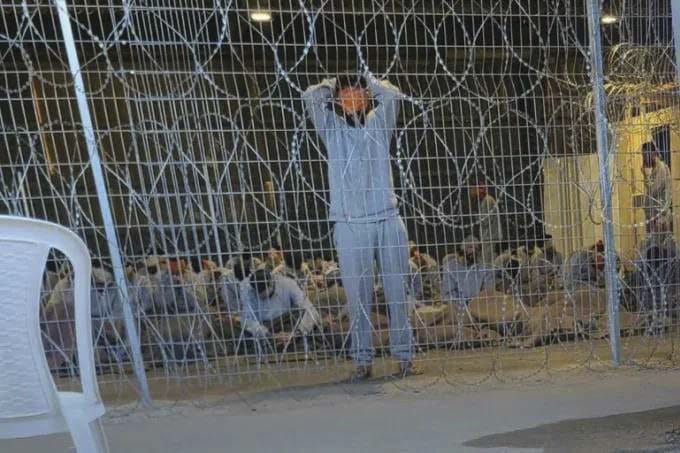

Scrive Fogelman: “Nei giorni successivi all’attacco a sorpresa nel sud di Israele del 7 ottobre, un totale di circa 120 militanti di Hamas, membri dell’ala militare Nakba del movimento e civili palestinesi della Striscia di Gaza sono stati presi in custodia in Israele. Sono stati inviati in una struttura di detenzione appositamente creata in una base della polizia militare nel campo di Sde Teiman, tra la città di Ofakim e Be’er Sheva nel Negev. Nei mesi successivi, furono incarcerati altri 4.500 abitanti della Striscia, tra cui terroristi di varie organizzazioni e civili.

Non molto tempo dopo l’entrata in funzione della struttura, i media israeliani e stranieri hanno pubblicato testimonianze secondo cui i detenuti venivano affamati, picchiati e torturati.. È stato inoltre affermato che le condizioni di detenzione non erano conformi al diritto internazionale. Altre accuse sono state fatte in merito al trattamento riservato all’ospedale da campo allestito nelle vicinanze. Il personale ha testimoniato che i detenuti-pazienti venivano nutriti con una cannuccia, costretti a lavarsi con un pannolino e ammanettati così strettamente, per 24 ore al giorno, che ci sono stati diversi casi di amputazione degli arti.

Due mesi fa si è appreso che le Forze di Difesa Israeliane stavano conducendo un’indagine penale contro i soldati presumibilmente coinvolti nella morte di 36 detenuti del campo. Il mese scorso, 10 riservisti sono stati arrestati per sospetto abuso sessuale brutale su un detenuto.. I soldati regolari o riservisti assegnati a Sde Teiman sono subordinati alla polizia militare, che ha l’autorità finale su ciò che accade nel campo.

Sulla scia delle numerose testimonianze emerse, cinque organizzazioni per i diritti umani hanno presentato una petizione all’Alta Corte di Giustizia, chiedendo la chiusura del sito. All’inizio di giugno, lo Stato ha annunciato l’intenzione di trasferire la maggior parte dei detenuti in strutture gestite dal Servizio Penitenziario Israeliano e di riportare il campo alla sua missione originaria “come struttura per l’incarcerazione temporanea e di breve durata, solo a scopo di interrogatorio e classificazione”. In un’altra risposta all’Alta Corte di Giustizia all’inizio di questo mese, lo Stato ha dichiarato che ora ci sono solo 28 detenuti nella struttura.

Dallo scoppio della guerra, migliaia di soldati israeliani delle forze regolari e dei riservisti hanno prestato servizio a Sde Teiman. La maggior parte di essi è stata inviata lì nell’ambito di una missione affidata alla propria unità. Altri vi hanno prestato servizio volontariamente per una serie di motivi. Negli ultimi mesi, alcuni soldati e medici professionisti hanno accettato di parlare con Haaretz del periodo trascorso lì. Seguono otto testimonianze, anonime e in ordine cronologico, dal primo al più recente periodo di servizio.

N., studente del Nord, riservista

“Sono stato mobilitato con l’intero battaglione il 7 ottobre. Siamo stati mandati a proteggere le comunità del Negev occidentale e dopo due settimane ci siamo trasferiti a Be’er Sheva. Ero impegnato in attività non legate al battaglione quando ho visto sul gruppo WhatsApp della compagnia l’annuncio che avevamo un’altra missione, qualcosa di nuovo: il servizio di guardia a Sde Teiman. All’inizio non era così chiaro.

“Quando sono tornato alla mia compagnia la gente già mormorava del posto. Qualcuno mi chiese se avevo sentito parlare di ciò che stava accadendo lì. Un altro ha detto: ‘Sai che devi colpire le persone lì’, come se mi stesse prendendo in giro e volesse testare la mia reazione, se fossi un uomo di sinistra o qualcosa del genere. C’era anche un soldato della compagnia che si vantava di aver picchiato delle persone nella struttura. Ci disse che era andato con un ufficiale di turno della polizia militare e che avevano picchiato uno dei detenuti con delle mazze. Ero curioso del posto e le storie mi sembravano un po’ esagerate; quindi, mi sono offerto volontario per andarci.

“A Sde Teiman facevamo la guardia alla cella dei detenuti. Facevamo turni di 12 ore durante il giorno o la notte. I medici del battaglione facevano turni di 24 ore all’ospedale da campo. Alla fine di ogni turno tornavamo a Be’er Sheva per dormire.

“I detenuti erano in un grande hangar con un tetto e pareti su tre lati. Invece di una quarta parete, rivolta verso di noi, c’era una recinzione con un doppio cancello e due serrature, come nei parchi per cani. Un recinto di filo spinato circondava tutto. Le nostre postazioni erano vicine ai due angoli della recinzione, in una specie di diagonale, dietro a blocchi di cemento a forma di U. In ogni postazione c’è un soldato che controlla i detenuti e sorveglia il personale della polizia militare incaricato di gestire il posto. Facevamo turni di due ore in entrata e due in uscita. Se non facevi la guardia potevi andare nell’area di riposo, una specie di tenda con bevande e snack.

“I detenuti sedevano in otto file a terra, con circa otto persone in ciascuna. Un hangar conteneva 70 persone e il secondo circa 100. La polizia militare ci ha detto che dovevano stare seduti. Non potevano sbirciare dalla benda. Non potevano muoversi. Non potevano parlare. E che se… quello che dicevano [la polizia militare] era che se avessero infranto le regole, era permesso punirli”.

Come venivano puniti?

“Per cose minori, si poteva costringere la persona a rimanere in piedi [per circa 30 minuti]. Se la persona continuava a creare problemi, o per violazioni più gravi, l’ufficiale della polizia militare poteva anche prenderla da parte… e picchiarla con una mazza”.

Ricordi un episodio del genere?

“Una volta qualcuno ha dato una sbirciatina a una soldatessa, almeno così sosteneva lei… Ha detto che lui l’aveva sbirciata da sotto la benda e stava facendo qualcosa sotto la coperta. Il fatto è che era inverno e avevano delle “coperte per la scabbia”… come quelle dell’esercito (coperte ruvide e grossolane). E loro si grattavano sempre sotto. Io ero nell’altra postazione e non stavo guardando in quella direzione. Poi ha chiamato l’ufficiale e glielo ha detto. Il detenuto era seduto in prima fila ed era un tipo… beh, un tipo problematico. Dopo tutto, non gli è permesso parlare. Mi è sembrato che col tempo alcuni di loro siano diventati nervosi… instabili. A volte iniziavano a piangere o a perdere la testa. Anche lui era uno di quelli che non sembrava molto stabile.

“Quando è arrivato l’ufficiale della polizia militare, lo shawish [un termine dispregiativo con molte connotazioni in arabo, ma usato per descrivere un detenuto incaricato di occuparsi di altri detenuti] ha cercato di spiegargli: ‘Ascolta, è dura. È qui da 20 giorni. Non si cambia e non fa quasi mai la doccia”. Il ragazzo ha cercato di mediare per lui. Ma la soldatessa ha ribadito che lui l’aveva guardata. L’ufficiale disse allo shawish di portare il ragazzo al doppio cancello e di portarlo fuori. Nel frattempo [l’ufficiale] chiamò un altro soldato della sua compagnia, che si trovava nell’area di riposo e che parlava sempre di come voleva picchiare i detenuti.

“Il soldato prese una mazza e rimossero il detenuto dal recinto e lo portarono in una specie di posto nascosto dietro i bagni chimici vicino alla nostra area di riposo. Sono rimasto al mio posto ma ho sentito dei rumori, una specie di bussare. Passò circa un minuto, un minuto e mezzo, e tornarono con il ragazzo. Si vedevano segni rossi sulle braccia, intorno ai polsi. Quando lo portarono in cella, gridò in arabo: “Giuro che non l’ho guardata”. Si è alzato la camicia e si vedevano i lividi e un po’ di sangue intorno alle costole.

“Feci qualche altro turno lì, era abbastanza per me. Poi siamo stati dimessi. Non era un compito molto richiesto nella compagnia; si potrebbe dire che era addirittura semi-volontario, a causa della sua complessità. C’era la consapevolezza tra i soldati che si trattava di un compito difficile… C’è puzza lì dentro, in quei recinti. Puzza, quindi la gente indossa maschere tutto il giorno, il che non aiuta molto.

“Ma a volte c’era una sorta di atmosfera divertente. Soprattutto verso la fine, il compito diventava una specie di barzelletta, con persone che facevano battute, o video di detenuti, o raccontavano barzellette sullo shawish. Ordinavamo sempre un caffè all’Aroma [un bar] di Be’er Sheva e qualcuno diceva alla cassiera che il suo nome era shawish – tutti si spaccavano la pancia quando lo chiamavano all’altoparlante [per ritirare l’ordine].

“Non lo trovavo divertente. Pensavo che la situazione degli shawish fosse straziante. C’erano volte in cui le guardie gridavano ‘Silenzio!’ perché ai detenuti non era permesso parlare. E poi l’ufficiale della polizia militare diceva agli shawish: “Ascoltate, se non stanno zitti, ora li mettiamo tutti in piedi! Quindi dì loro di stare zitti”. E poi lo shawish diceva loro: “Ehi, ascoltate, state zitti, altrimenti tutti saranno puniti”. Cercava di essere gentile, anche se la situazione era impossibile dal suo punto di vista. E quando i borbottii continuavano, si arrabbiava e gridava di nuovo e non era più chiaro se fosse per preoccupazione – per non essere picchiati – o se si sentisse come se fosse dall’altra parte, dalle guardie.

“Le sue condizioni erano abbastanza simili a quelle degli altri detenuti, ma non era ammanettato o bendato. Non doveva stare seduto eretto sul pavimento. Era abbastanza libero di muoversi, ma solo nella cella. Una volta l’ho visto, dopo che tutti avevano finito di mangiare, prendere un’altra fetta di pane rimasta per sé. Non so cosa facesse a Gaza, ma con condizioni come queste… È chiaro che non era un Nakba o un vero e proprio Hamas.

“Quando ero lì, ho lottato con me stesso per decidere se rimanere e cercare di fare la cosa giusta, il meglio che potevo come persona morale, o se alzarmi e dichiarare che mi rifiutavo di partecipare. Il pensiero che il posto avrebbe continuato a funzionare anche dopo la mia partenza mi deprimeva, che molti altri soldati sarebbero finiti a presidiare questo posto di cemento. Anche se sono rimasto lì per poco tempo, ne sono uscito con un pesante senso di colpa”.

Dr. L., medico in un ospedale pubblico

“Sono arrivato nella struttura medica di Sde Teiman durante l’inverno. In una tenda di degenza c’erano non più di 20 pazienti. Tutti avevano i quattro arti incatenati a vecchi letti d’acciaio, come quelli usati nei nostri ospedali anni fa. Tutti erano coscienti e tutti erano bendati per tutto il tempo.

“I pazienti erano in condizioni diverse. Alcuni erano arrivati da pochissimo tempo dopo un intervento chirurgico importante. Molti avevano ferite da arma da fuoco. Ce n’era uno che era stato colpito nella sua casa a Gaza solo poche ore prima. Ogni medico sa che una persona del genere ha bisogno di uno o due giorni di terapia intensiva e poi di essere trasferita in un reparto; solo lì inizierà il recupero. Ma la persona è stata mandata in un recinto a Sde Teiman due ore dopo l’intervento. In una tenda. All’ospedale avrebbero detto che poteva essere dimesso. Io non sono d’accordo. I pazienti di questo tipo negli ospedali sono in terapia intensiva. È assolutamente chiaro.

“C’era un altro paziente che soffriva di un’infezione sistemica, la sepsi. Era in condizioni critiche e, anche secondo il protocollo, non avrebbe dovuto trovarsi lì. Solo i pazienti completamente stabili dovrebbero essere ricoverati all’Sde Teiman. Ma lui era lì e hanno detto che non c’erano alternative.

“A parte il fatto che non c’era un chirurgo, cosa inconcepibile in un posto come quello, il team medico è stato molto professionale. Tutti si sono impegnati al massimo – se si ignora il fatto che, almeno ai miei occhi… tenere una persona senza farle muovere gli arti, bendata, nuda, sotto trattamento, nel bel mezzo del deserto… alla fine non è altro che una tortura. Ci sono modi per somministrare un trattamento anche scadente, o addirittura per torturare una persona, senza schiacciarle le sigarette addosso. E tenerlo così, incapace di vedere, muoversi o parlare, per una settimana, 10 giorni, un mese… non è altro che una tortura. Soprattutto quando è chiaro che non c’è alcuna ragione medica. Perché incatenare le gambe di una persona con una ferita allo stomaco di due giorni? Le mani non sono sufficienti?

“Il fatto è che quando ero lì, in qualche modo mi sembrava tutto normale, perché ci sono delle scuse [per mandarli all’ospedale del campo] e il lavoro medico si svolge in uno spazio normale e familiare. Ma alla fine, quello che succede è una disumanizzazione totale. Non ci si relaziona con loro come se fossero veri esseri umani. È facile dimenticarlo quando non si muovono e non devi parlare con loro. Devi solo verificare che sia stata eseguita una procedura medica e in questo modo elimini l’intera dimensione umana della medicina”.

“Ma alla fine, quello che succede è una disumanizzazione totale. Non ci si relaziona con loro come se fossero veri esseri umani. È facile dimenticarlo quando non si muovono e non devi parlare con loro”.

Hai interagito con i pazienti?

“No. Assolutamente no. Non possono parlare e gli interpreti sono lì solo per aiutare quando si tratta di argomenti strettamente medici. Loro non sanno nemmeno chi sono, se sono un soldato o… non mi hanno visto. Probabilmente hanno solo sentito e percepito che qualcuno era arrivato per visitarli, o qualcosa del genere.

“Mi ha frustrato terribilmente il fatto di non poterli guardare negli occhi. Non è così che ho imparato a trattare i pazienti, indipendentemente da ciò che hanno fatto. E la cosa più sconvolgente è che quando ero lì, devo ammettere che… non ero nemmeno triste. Mi sembrava tutto così surreale, a solo un quarto d’ora di macchina da Be’er Sheva. Tutto quello che mi è stato insegnato, tutti gli anni all’università e negli ospedali, come trattare le persone – tutto questo esiste, ma in un ambiente in cui 20 persone sono tenute nude in una tenda. È qualcosa che non si può immaginare. Capisco che se stessimo combattendo in Afghanistan, potrei in qualche modo comprendere [l’esistenza di] un ospedale da campo come quello. Ma qui?

“Guardando al passato, la cosa più difficile per me è quello che ho provato, o in realtà quello che non ho provato, quando ero lì. Mi disturba il fatto che non mi abbia dato fastidio, che in qualche modo abbia guardato le cose ma non le abbia viste, o che in qualche modo… mi sia sentito bene. Come ho fatto a non chiedere i piccoli dettagli? Perché sono coperti da coperte? Perché sono anonimi? Perché noi siamo anonimi? Come è possibile che facciano pipì e cacca in un pannolino usa e getta? Perché viene data loro una cannuccia per mangiare… perché?

“Credo che già lì mi fosse chiaro che quello che stava succedendo non era giusto, ma non fino a che punto. Forse c’è un processo di assuefazione. Si è in mezzo a professionisti, si parla ebraico e noi eravamo già abituati a vedere prigionieri ammanettati negli ospedali. Quindi, in qualche modo… il processo si normalizza e a un certo punto smette di darti fastidio”.

T., 37 anni, riservista del nord

“Il mio battaglione è stato richiamato pochi giorni dopo il 7 ottobre e abbiamo fatto un mese di guardia nelle comunità vicino al confine con Gaza. Durante l’inverno siamo stati richiamati per il servizio di riserva, ma all’improvviso ci hanno detto che avremmo svolto anche compiti di guardia a Sde Teiman. È stata una sorpresa totale.

“Sono stato lì per 20 giorni. Il posto era diviso in quattro recinti principali, con due hangar in ognuno. Uno dei recinti aveva anche un altro piccolo hangar, per i minori. In tutto c’erano nove hangar e in ognuno c’erano tra i 50 e i 100 detenuti, tranne in quello con i minori, dove ce n’erano forse tra i 10 e i 20. “In ogni hangar c’erano tutti i detenuti.

“In ogni hangar tutti avevano gli stessi vestiti, blu, e una specie di benda giallo-arancio. Indossavano infradito e ognuno aveva un tappetino da yoga, solo più sottile, dal quale non potevano muoversi. Durante il giorno non potevano sdraiarsi; di notte non potevano sedersi. Non potevano stare in piedi senza autorizzazione. E non potevano parlare. Per la maggior parte del tempo stavano seduti con le braccia incatenate e bendati. In realtà, non la maggior parte: sono sempre così, giorno e notte”.

Legati da dietro o davanti?

“Generalmente davanti. Vengono incatenati da dietro per punizione; alcuni avevano anche le gambe incatenate. C’era una scala che indicava quanto fossero pericolosi, da 1 a 4. Quelli che erano classificati in alto, come il 4, si sedevano davanti, in modo da essere più vicini alle guardie. Ho visto un po’ le liste. Soprattutto i Nakba erano classificati come 4. Non so se le liste dovessero essere aperte a tutti, ma erano in giro nell’ufficio della polizia militare e c’erano soldati che le vedevano. Ho capito che un grado 3 è un militante di Hamas che non è un Nakba ma è un combattente. Due è qualcuno che è affiliato a Hamas ma non è un combattente. E chi è classificato come 1 è qualcuno che non è affiliato ad alcuna organizzazione. Circa il 20% era classificato nel gruppo 4, tutti seduti davanti e con le gambe incatenate. Non so perché.

“La sveglia è alle 5 del mattino, quando gli agenti della polizia militare arrivano per i loro turni. Usano dei megafoni e fanno alzare tutti in piedi. Subito dopo c’è la conta dei presenti. L’ufficiale di turno arriva e legge i nomi. Chiunque senta il proprio nome risponde “Sì, capitano” [in ebraico] e si siede. Poi si prega. Ognuno prega per sé, poi porta una cassa con il cibo che lo shawish distribuisce; di solito sono quattro o cinque fette di pane e qualcosa da spalmare sopra. Al mattino c’è il formaggio, a pranzo il tonno e la sera la marmellata o qualcosa di simile. E anche un frutto o una verdura”.

Chi spalma il pane?

“Lo fanno loro stessi”.

Con gli occhi bendati?

“Sì. Possono farlo anche con una benda. Non è totalmente ermetico: probabilmente vedono ciò che è vicino e sotto di loro. Inoltre, camminano verso il bagno in questo modo e non vanno a sbattere contro i muri. Quindi presumo che vedano qualcosa”.

E hanno utensili usa e getta?

“Non credo di aver visto nulla del genere”.

Quindi spalmano il formaggio o il tonno con le dita?

“Sì”.

E dove si trova la toilette?

“Nel recinto. Ci sono due o tre bagni chimici. Ma devono chiedere il permesso di andarci. Se vogliono bere dell’acqua, alzano la mano e lo shawish va a prenderla. A volte l’ufficiale di polizia può concedere loro due minuti per alzarsi e fare stretching. Non ho capito bene le regole e quando succede. A volte era una volta al giorno, a volte tre volte alla settimana.

“Chiunque non rispetti le istruzioni, sussurri o cerchi di spostare la benda, viene punito. La punizione più semplice era quella di [farli] alzare. La fase successiva consisteva nello stare in piedi con le braccia alzate. Poi vengono portati fuori dalla struttura e gli vengono inferti circa quattro o cinque colpi con una mazza. Nella parte superiore del corpo, non in faccia”.

Dove avviene questo?

“Fuori dall’area di detenzione. La persona viene portata in un luogo più nascosto o in un angolo dove la gente non può vedere cosa succede”.

Da chi devono nascondersi le persone che infliggono la punizione?

“Bella domanda… non lo so. Forse dalla sala di controllo [in un complesso chiuso all’interno del sito, off-limits per i soldati] che li osserva. Si diceva che lì qualcuno li osservava sempre, almeno in teoria”.

Chi li colpiva?

“Di solito gli agenti della polizia militare”.

Perché dici “di solito”?

“In realtà c’erano casi di soldati che avevano una gran voglia di colpire, quindi chiedevano… e loro [la polizia militare] a volte accettavano di lasciarli fare. Ma di solito erano gli ufficiali stessi”.

Allora perché a volte accettavano di lasciar fare ai soldati?

“Non lo so, credo che fosse una sorta di deviazione, ma non sono sicuro che fosse contro le regole o semplicemente contro l’usanza. C’era la sensazione che non fosse giusto permettere ai soldati di farlo”.

Come hanno reagito i detenuti?

“In genere erano piuttosto tranquilli in quella fase. A volte gridavano durante i colpi, ma poi, quando venivano riportati nelle celle, erano piuttosto sottomessi”.

Durante un turno medio, quante punizioni ci sono state?

“Direi… una volta ogni due ore c’era un caso di percosse. C’erano più punizioni in cui venivano costretti a stare in piedi. La maggior parte delle volte qualcuno stava in piedi”.

Ci sono stati altri episodi di violenza?

“Sì. Le punizioni comportavano una violenza relativamente minore. La violenza più estrema era rappresentata dalle perquisizioni corporali di tutti i detenuti del penitenziario. Una perquisizione era qualcosa di molto, molto… molto più violento. Nella maggior parte dei casi, veniva effettuata da Forza 100. All’inizio non ci era chiaro se si trattasse di qualcosa di ufficiale o se fossero solo persone che si facevano chiamare Force 100 [un’unità di riservisti dell’Idf che è sotto il comando della polizia militare] e che avevano questo tipo di etichetta attaccata alla loro uniforme. In seguito, la cosa è diventata più istituzionalizzata. Sono riservisti ma hanno l’intera wassah [pretesa arrogante dei soldati] che è molto diffusa nell’esercito ora, l’intera facciata. Hanno un’uniforme tattica e vanno in giro con i passamontagna con un equipaggiamento speciale, e c’è anche un’aria di segretezza su di loro.

(prima parte, continua)

Argomenti: israele