Dopo i successi di pubblico e di critica mietuti in giro per l’Italia, al Teatro Vittoria di Roma è andata in scena la prima di Nota stonata, pièce scritta nel 2017 dallo sceneggiatore e drammaturgo francese Didier Caron. Con la regia di Moni Ovadia, protagonisti Giuseppe Pambieri e Carlo Greco, le scene di Eleonora Scarponi, i costumi di Elisa Savi e le luci di Daniele Savi, lo spettacolo sarà in cartellone sino al 29 gennaio.

Diciamo subito che si tratta di un testo dalla drammaturgia rotonda, perfettamente compiuta, in grado di agguantare sin dalle prime battute lo spettatore, di trascinarlo nelle sue ulcerose pieghe in un progressivo, inesorabile svelamento della trama, dei temi, delle identità dei personaggi, fino a lasciarlo senza fiato in un finale più volte differito. Un testo che gioca su vari registri, s’apre con le blandizie di un approccio brillante, si sviluppa con una suspence hitchcockiana, si conclude con un afflato cecoviano. È evidente la capacità di Caron di padroneggiare le due forme letterarie basate sul dialogo, la sceneggiatura e il teatro, tanto da operare una sorta di ardita fusione dagli effetti “deflagranti”, per usare il termine di Ovadia il quale l’ha allestita con una regia asciutta, che nel suo togliere aggiunge.

La scena si svolge in un camerino della Filarmonica di Ginevra, dove un celebre direttore d’orchestra, Hans Peter Miller – interpretato da Carlo Greco –, s’aggira come un leone in gabbia, esausto e nervoso per un concerto a suo dire poco riuscito. Ordina di esser lasciato solo a sbollire la stizza, per poi tornare a casa, dalla famiglia. Ma ecco un insistito bussare, ed entra non voluto un ammiratore importuno, Léon Dinkel – incarnato da Giuseppe Pambieri –, venuto appositamente dal Belgio per rendergli omaggio. Come preso in una viscosa ragnatela, prima seccato, poi incuriosito, quindi inquietato e impaurito l’altero artista non riuscirà a liberarsi dello sconosciuto. Tra reticenze, ellissi, allusioni e rivelazioni, con pochi ma pregnantemente simbolici arredi – una scrivania e due sedie, un violino, un appendiabiti, del vino, un vestito, un accappatoio, una fotografia, dei documenti, la casacca d’un lager –, in un succedersi di colpi di scena da thriller cinematografico si viene risucchiati in un gorgo drammatico, fino al sospirato scioglimento, accolto con un liberatorio applauso letteralmente strappato dalle mani.

Le prove interpretative sono all’altezza del testo. Carlo Greco – che ha anche il merito di aver ottimamente tradotto l’originale di Caron – apre e chiude la scena, nei panni d’un uomo che nel procedere della vicenda subisce una metamorfosi eclatante, un mutamento di personalità che tocca gli estremi. Tronfio e vanitoso al suo apparire, perde lentamente burbanza e sicurezza, cambia pelle sotto gli occhi ammaliati del pubblico, aggredisce e si difende, ride d’isteria e piange di disperazione: messo infine a nudo – anche fisicamente –, da carnefice muta in vittima. Assolutamente compreso nella parte appena conclusa, al termine della prova l’attore è apparso visibilmente scosso, ancora in lacrime, una visione commovente per lo spettatore, anch’egli ancora attorto nelle spire drammatiche della rappresentazione: uno spettacolo nello spettacolo, materia di riflessione sul mistero dell’arte scenica.

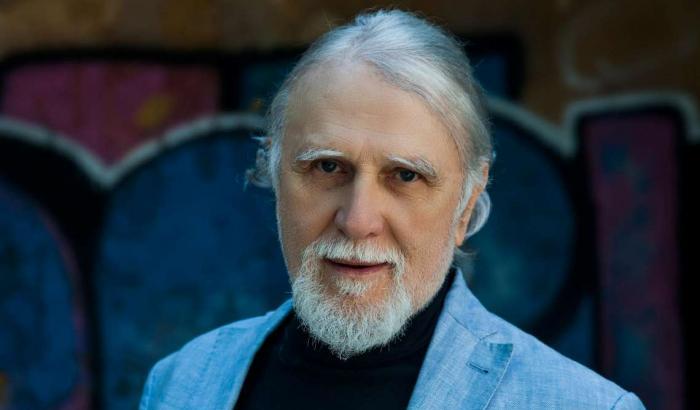

Non è da meno Giuseppe Pambieri, sorta di alter ego, di strumento punitivo del fato ma anche di uomo che reca in sé un dolore cosmico. Ammirevoli la dizione perfetta, la padronanza assoluta dei timbri, dei tempi delle battute, dei silenzi come degli agganci del dialogo, la levità – pur in una parte estremamente drammatica – con cui tiene la scena. I protagonisti intavolano insomma un duello verbale, uno scontro dialettico tra due mondi – il falso e l’arrogante, il radicale e il cercatore di verità – giocato sul sovrapporsi di passato e presente, rimozione e indagine conoscitiva del cuore umano. Sono tanti i motivi affrontati dal testo, che danno coerenza drammaturgica e realtà psicologica: il passato che ritorna, il dilemma del libero arbitrio, l’ineludibile destino, temi eterni rappresentati con una prova di pura recitazione, in un crescendo emotivo che si riverbera nella platea. Ma forse, a rendere lo spettacolo così deflagrante è l’irruzione improvvisa della storia, che fa udire i suoi tragici rintocchi nei dialoghi folgoranti, nelle immagini proiettate sul fondo della scena, nelle spaventose suggestioni che suscitano in noi tutti. La storia che forse abbiamo rimosso, ma che abbiamo l’obbligo di mai dimenticare.