di Alessia de Antoniis

Distribuito da Blue Penguin Film, ‘Telling my son’s land’ è la storia di Nancy Porsia in Libia. È un documentario che nasce per caso, nel settembre del 2017, durante la consegna del Premio Archivio Disarmo-Colombe d’oro per la pace, assegnato ogni anno ai giornalisti e alle personalità internazionali che più si sono distinte nel promuovere i temi della pace.

È qui che Ilaria Jovine, sceneggiatrice, documentarista e scrittrice, e il suo compagno Roberto Mariotti, regista, sceneggiatore e filmmaker, incontrano per la prima volta Nancy Porsia, giornalista freelance appena premiata.

Nancy Porsia per un lungo periodo è stata l’unica giornalista internazionale a raccontare il processo di democratizzazione della Libia, diventando uno dei massimi esperti del paese nord africano. A causa della pubblicazione di una scottante inchiesta sulla collusione della Guardia Costiera libica con il traffico di migranti, nel 2017 è costretta a lasciare il Paese.

Rapiti da questa donna, Ilaria e Roberto decidono di voler raccontare la sua storia. Non sanno quale taglio daranno al documentario, non hanno un progetto, solo un’idea nata in quel momento, ma si avvicinano a Nancy, si presentano come documentaristi freelance e le chiedono di poter realizzare un documentario.

Roberto Mariotti e Ilaria Jovine hanno autofinanziato ‘Telling my son’s land’ e, nonostante la rilevanza della storia raccontata, stanno incontrando notevoli difficoltà per inserire il documentario nei circuiti dei cinema e delle piattaforme, compresa la Rai.

Ma perché scegliere Nancy Porsia per raccontare una giornalista di guerra, quando avevamo donne più famose, dalla Fallaci a Ilaria Alpi, dalla Gabbanelli alla Sgrena?

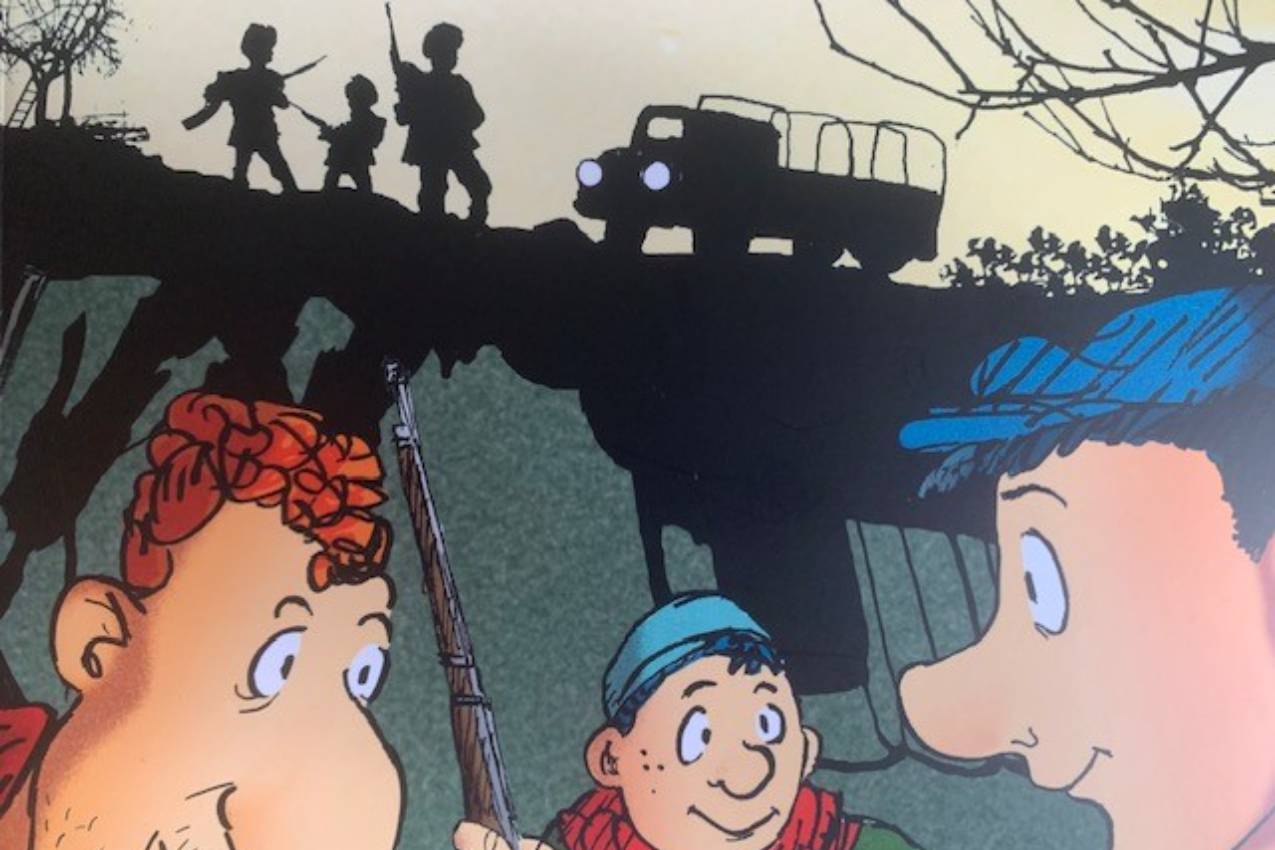

I nostri lavori hanno sempre un taglio narrativo – racconta Ilaria Jovine – Roberto e io raccontiamo storie umane. Quando la incontrammo, ci colpì la profondità del suo personaggio. All’apparenza una Tomb Raider, ma che raccontava i ricordi di sua nonna sulla Resistenza contro il NaziFascismo, così come le emozioni che lei stessa aveva provato appena arrivata nella Libia dopo Gheddafi. Parlava con un tono di voce quasi infantile, aveva un modo di raccontare estremamente umano.

Quando poi, durante il nostro primo incontro, ci raccontò che era al secondo mese di gravidanza, la profondità del personaggio si è amplificata. È come se il profilo umano che volevamo raccontare fosse ancora più poliedrico.

Quando abbiamo esaminato il materiale che Nancy aveva girato negli anni, il focus si è spostato anche sul giornalismo di guerra, sulla Libia e sulle sfaccettature di questa professione. Ci ha colpito il fatto che, in piena guerra, in una front line, Nancy fosse riuscita addirittura a concepire l’idea di innamorarsi e a fare un figlio.

Nel film, alla domanda “come è nata la relazione con tuo marito?”, lei risponde: “abbiamo parlato a lungo della questione di genere”. La relazione nasce perché si sono ritrovati su tantissimi punti. In un passaggio si sottolinea la difficoltà di trovare l’amore laddove non penseresti mai possa nascere, perché rischi la vita ogni momento. Eppure, in un posto dove sei l’unica donna, in mezzo a uomini armati, c’è un pezzo di cuore che riesce a battere per un uomo. Quello che mi ha colpito è la sua capacità di lasciare libera una parte della sua umanità, di innamorarsi e di dare alla luce un figlio. E creare una famiglia con un uomo che si dichiara disposto anche a non avere figli pur di non perderla. Da narratrice, questa era una storia da raccontare. Quando è nato il bambino, eravamo in quattro in sala parto: Io, Roberto e Nancy con suo marito. Si è creato un legame umano che ha arricchito quello professionale.

È stata estremamente disponibile a condividere con noi la sua vita privata, mentre sulla Libia è stata molto severa. Non ha voluto che emergesse un pensiero che non rispondesse a quello che lei veramente pensa della Libia e del popolo libico.

Abbiamo tolto quello che riguardava i reportage, perché a noi interessava raccontare il dietro le quinte. C’era materiale molto interessante sull’Iraq e sulla Palestina, ma dovevamo dare un taglio. Il nostro era che il bambino che lei aspettava era stato concepito in Libia con un uomo libico. Non volevamo parlare di lei solo come giornalista, ma volevamo raccontare una donna che fa la giornalista di guerra.

In un momento in cui la figura del giornalista, in Italia, è messa in discussione, quale idea emerge di questa professione?

L’immagine del giornalismo di oggi che Nancy ci ha trasmesso, è che è un lavoro che richiede una grande resistenza, soprattutto per restare umani, nonostante le pressioni e le ingerenze. Da freelance, poi, hai tutte le difficoltà di non avere le spalle coperte da una testata. Il rischio del burn out è elevato, e lei ne è rimasta vittima. Ecco perché mi chiedo per quale motivo non si valorizzi una figura professionale come questa, soprattutto se è indipendente, invece di ostacolarla.

Abbiamo toccato con mano – aggiunge Roberto Mariotti – che il giornalismo si può fare in tanti modi, ma principalmente in due: con la schiena dritta oppure asserviti alle logiche dell’editore o di chi, ancora più in alto, ti passa le veline. Come i servizi segreti. La fortuna di aver avuto a che fare con una giornalista indipendente che crede nel giornalismo, mi ha dato speranza. Ecco perché, nonostante il momento critico che sta vivendo la sala, siamo felici di uscire proprio ora: per testimoniare che esiste anche un altro tipo di giornalismo.

Il cinema indipendente può essere considerato una forma di resistenza, laddove l’occupante è la notizia manipolata o censurata?

Secondo me – risponde Roberto Mariotti – il cinema dovrebbe avere questa funzione. Mi viene in mente “Le mani sulla città” di Rosi, che ha denunciato la corruzione dell’Italia degli anni Sessanta. Oggi non so quanto un film simile sarebbe realizzabile. Quindi, qual è il modo per far passare un film scomodo? Quello di passare contenuti senza essere troppo espliciti? Quelli che vediamo nel circuito mainstream, spesso sono film che non disturbano nessuno, perfettamente allineati anche quando parlano di disagio sociale, ad esempio. Il disagio sociale è il cavallo di battaglia di una certa politica. Il problema è quando non sei controllabile. Noi non ci siamo mai messi in quel solco di narrazione accettata. Nei nostri lavori abbiamo sempre raccontato quello che vediamo senza edulcorare. È difficile controllare chi, come noi, è un outsider. La difficoltà, spesso, è anche quella di non essere visti. Non potendoti censurare, ignorano la tua esistenza. Mettere sotto silenzio credo sia la censura moderna dei Paesi democratici.

Il panorama del cinema indipendente – aggiunge Ilaria Jovine – è forse quello più ricco di linfa nell’arte cinematografica. Il cinema documentario, e il cinema documentario indipendente, in questo momento sono utilissimi. Io vengo dalla sceneggiatura, dalla narrazione classica di finzione e trovo che ci siano storie più avvincenti nella realtà. Mai come ora c’è bisogno di mantenere vivo il contatto con la realtà. È questo che stiamo perdendo, come società e come privati cittadini.

Ilaria e Roberto collaborano insieme da anni, firmando le loro opere con il marchio Ilja’Film. Tra questi “Libero Professionista”, sul tema dell’usura, “Contratto a Termine”, sulla precarietà del lavoro, e “Il piazzista”, sul traffico di organi umani. Ma in un mondo dove i confini tra realtà e finzione sono sempre più confusi, dove si inizia a dubitare anche delle immagini girate in tempo reale, che rilevanza ha il film documentario?

Al di là del mezzo che scegli – spiega Ilaria – che può essere documentario piuttosto che di finzione, credo che l’onestà nel racconto sia quella che forse può salvare sia il cinema che l’informazione. Perché puoi essere immersivo quanto vuoi, ma se sei disonesto intellettualmente, continui ad avvelenare i pozzi. Il primo lavoro da fare sta nel non farti abbagliare, nel saper guardare, sapere analizzare, non farti deviare, rimanere onesto e fedele a te stesso. Credo che sia l’onestà intellettuale a fare resistenza. Puoi fare anche il cinema documentario, indipendente, di denuncia, ma se non sei onesto…

I partigiani di oggi sono quelli che continuano a fare il loro mestiere con onestà, cercando, ognuno nel proprio piccolo, di dare l’esempio. Oggi forse non è neanche più tempo di rivoluzioni oceaniche. Oggi è il momento delle gocce, perché di oceanico c’è già l’attacco.

“Telling my son’s land” racconta della Libia, eppure né Ilaria né Roberto hanno mai messo piede su suolo libico. In realtà Roberto stava per partire. Il viaggio è saltato quarantotto ore prima della partenza.

Ilaria e Roberto avrebbero voluto chiudere il film con Nancy che in qualche modo riusciva a rientrare in Libia, nonostante le fosse stato sempre negato il visto dal momento in cui fu pubblicata l’inchiesta sulla collusione tra Guradia Costiera libica e trafficanti. Prima della conclusione del montaggio, Nancy era riuscita ad ottenere il consenso al visto turistico, mentre lei voleva rientrare da giornalista. Questo fatto l’ha messa in allerta. Informata dai servizi libici che se avesse messo piede in Libia non avrebbe potuto lasciare l’aeroporto, rinunciò a partire consapevole dei rischi che avrebbe corso.

Nancy è in attesa di poter tornare nella “terra di suo figlio”. Ilaria Jovine e Roberto Mariotti sono in attesa di poter distribuire il loro documentario nei circuiti televisivi e in streaming.